Перейти к:

Псевдосплавы на основе железа антифрикционного назначения с повышенными механическими и триботехническими свойствами, разработанные в Институте порошковой металлургии имени академика О.В. Романа НАН Беларуси

https://doi.org/10.17073/1997-308X-2025-4-16-27

Аннотация

Представлены результаты проведенных в Институте порошковой металлургии имени академика О.В. Романа (Беларусь) работ по изучению процессов получения псевдосплавов антифрикционного назначения с каркасом на основе железа и разработке способов повышения их механических и триботехнических свойств. Создана расчетная модель параметрически нестационарной высокотемпературной инфильтрации, позволившая рассчитать время заполнения пор и оптимизировать режим получения псевдосплавов. Выявлены особенности распределения углерода в стальном каркасе псевдосплава при изотермической выдержке и термической обработке из-за воздействии медной фазы. Показано, что после изотермической выдержки содержание углерода в приграничной с медной фазой области стального каркаса меньше, чем в центре, а после закалки и высокотемпературного отпуска на границе с медной фазой образуется область с повышенным содержанием углерода. Установлены механизмы, обеспечивающие повышение механических и триботехнических свойств псевдосплавов на основе железа с помощью разработанных способов: штамповкой при оптимальной температуре; увеличением выдержки при высокотемпературном отпуске после закалки; высоко- и низкотемпературной термомеханической обработкой при оптимальных режимах; легированием стального каркаса никелем или хромом; модифицированием структуры введением ультрадисперсных алмазов, ультрадисперсного оксида алюминия, нанодисперсного оксида циркония, смеси наноразмерных оксидов железа, никеля и цинка, а также алюминидов никеля, железа, титана (однофазных или двухфазных) и композитов на их основе, молибдата кальция или гексагонального нитрида бора; легированием инфильтрата оловом, никелем, хромом и введением в него ультрадисперсного оксида алюминия. Приведены достигнутые значения прочности, твердости, ударной вязкости, коэффициента трения, предельного давления схватывания, износостойкости, параметра PV. Установлен механизм изнашивания псевдосплавов с повышенными свойствами. Показано, что в процессе трения происходит образование наноразмерной пористости и лакун, являющихся дополнительными резервуарами для смазки, что улучшает условия трения, препятствует переносу в эти места меди, обеспечивает снижение коэффициента трения и повышения износостойкости.

Ключевые слова

Для цитирования:

Дьячкова Л.Н., Витязь П.А. Псевдосплавы на основе железа антифрикционного назначения с повышенными механическими и триботехническими свойствами, разработанные в Институте порошковой металлургии имени академика О.В. Романа НАН Беларуси. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2025;19(4):16-27. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2025-4-16-27

For citation:

Dyachkova L.N., Vityaz P.A. Iron-based pseudosalloys for antifriction applications with enhanced mechanical and tribological properties developed at the O.V. Roman Powder Metallurgy Institute of the National Academy of Sciences of Belarus. Powder Metallurgy аnd Functional Coatings (Izvestiya Vuzov. Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional'nye Pokrytiya). 2025;19(4):16-27. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2025-4-16-27

Введение

Статья посвящена памяти Олега Владиславовича Романа – основателя порошковой металлургии в Беларуси, первого директора Института порошковой металлургии, первого генерального директора Белорусского республиканского НПО порошковой металлургии. Его основными научными интересами были теоретические и экспериментальные исследования импульсных процессов обработки материалов, в том числе сварки взрывом. Однако он уделял большое внимание и вопросам теории и практики классических процессов порошковой металлургии, в частности созданию составов порошковых антифрикционных материалов с повышенными механическими и триботехническими свойствами для деталей тяжелонагруженных узлов трения различного назначения. Именно этой тематике посвящена настоящая статья.

В тяжелонагруженных узлах трения, работающих при значительных давлениях и в широком диапазоне температур, тонкая граничная пленка смазки не предохраняет поверхности подшипника скольжения от пластической деформации, в результате его износ существенно возрастает [1]. В связи с этим антифрикционные материалы должны обладать высокими объемной механической прочностью и ее стабильностью при рабочих температурах, триботехническими свойствами, повышенной теплопроводностью для отвода и рассеивания тепла, генерируемого в зоне трения, а также коррозионной стойкостью и устойчивостью против окисления при повышенных температурах, следовательно в первую очередь они должны иметь минимальную пористость.

Наиболее широкое применение для тяжелонагруженных узлов трения нашли порошковые антифрикционные материалы на основе железа, обладающие высокой износостойкостью и предельно допустимой нагрузкой. Для повышения их прочности применяют легирование углеродом, медью, марганцем, хромом, никелем, молибденом и др., а также термическую и химико-термическую обработки [2]. Низкий коэффициент трения и высокая износостойкость достигаются введением твердых смазок, различных твердых ультра- или наноразмерных включений (карбиды, бориды, оксиды, стекло, интерметаллиды и др.) [3]. Для снижения пористости применяют процессы пластической деформации, горячего динамического или изостатического прессования [4], спекание в присутствии жидкой фазы [5].

Весьма перспективным методом снижения пористости, повышения механических, триботехнических свойств и теплопроводности является инфильтрация порошкового каркаса на основе железа медными сплавами [6] – так называемые псевдосплавы. Кроме вышеперечисленных свойств они обладают высокими термо- и жаростойкостью, демпфирующей способностью при вибрационном нагружении, электроэрозионной стойкостью, теплостойкостью. Псевдосплавы применяют для изготовления изделий как антифрикционного, так и конструкционного назначений.

Целью настоящей статьи являлся обзор работ, проведенных в Институте порошковой металлургии имени академика О.В. Романа по изучению процессов получения псевдосплавов с каркасом на основе железа антифрикционного назначения и разработке способов повышения их механических и триботехнических характеристик.

Методика исследований

Для исследований использовали порошки железа, меди, олова и графита карандашного в состоянии поставки. Добавки, вводимые для повышения свойств, будут описаны ниже. Для прессования применяли гидравлический пресс, для инфильтрации – проходную печь с атмосферой эндогаза.

Структуру материалов исследовали с помощью металлографического микроскопа MEF-3 (Австрия), сканирующего электронного микроскопа высокого разрешения Mira (Чехия) с микрорентгеноспектральным анализатором INCA 350 (Англия). Фазовый состав и тонкую структуру изучали на дифрактометре высокого разрешения Ultima IV Rigaku с кобальтовым анодом (Япония) в CuKα-излучении. Механические свойства определяли по стандартным методикам, триботехнические характеристики – при испытании на машине трения МТ-2 при скорости скольжения 2,5–7,0 м/с на трех образцах диаметром 10 мм, высотой 12 мм с умеренной (6–8 капель в минуту) подачей смазки (индустриальное масло И-20) в центр контртела. Износ образцов измеряли на оптиметре с точностью 0,001 мм. В качестве контртела применяли диски из закаленной стали 45 твердостью 42–45 НRС.

Результаты и их обсуждение

При изучении процессов получения псевдосплавов была разработана расчетная модель параметрически нестационарной высокотемпературной инфильтрации, в которой учтены изменения структурных параметров каркаса и физических свойств жидкой фазы, обусловленные процессами диффузии, растворения и жидкофазной перегруппировки частиц каркаса. Она позволила установить, что в зависимости от размера пор и вязкости инфильтрата под действием капиллярных сил поровое пространство заполняется медным сплавом за 30–60 с [7]. Однако за это время не успевают пройти процессы формирования структуры в стальном каркасе, особенно без предварительного спекания, что не позволяет достичь необходимого уровня свойств материала. Поэтому при температуре инфильтрации проводилась изотермическая выдержка, в ходе которой формируются однородная структура каркаса, необходимая морфология медной фазы, переходные слои в межфазной области твердых растворов железа в меди и меди в железе, а также происходит заполнение микропор медным сплавом. Это обеспечивает высокие прочность, износостойкость, теплопроводность и низкий коэффициент трения материала [8; 9], что подтверждает правильность предложенной модели антифрикционного материала.

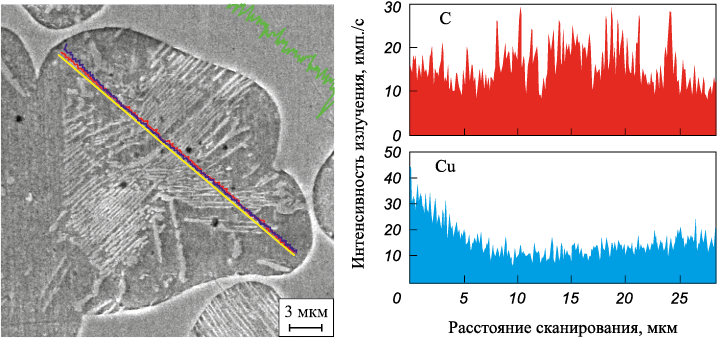

Наличие меди в псевдосплаве существенно влияет на формирование структуры каркаса из углеродистой стали при изотермической выдержке, в особенности при инфильтрации неспеченного каркаса, когда процессы образования твердого раствора углерода в железе и инфильтрации протекают одновременно. Как было установлено ранее [10], медь, находящаяся в приграничных участках частиц каркаса, замедляет граничную диффузию углерода в железо, оттесняет углерод вглубь частиц, в результате содержание углерода в приграничном с медной фазой слое меньше. Микрорентгеноспектральный анализ структуры выявил, что в участках стального каркаса на границе с медной фазой инфильтрата интенсивность излучения углерода более чем в 2 раза меньше, чем в центре участка стального каркаса (рис. 1).

Рис. 1. Структура участка стального каркаса псевдосплава с каркасом состава ЖГр1,2Мс1, |

Полученное строение структуры псевдосплава после инфильтрации и изотермической выдержки обеспечило его высокие свойства. Так, временное сопротивление, в зависимости от состава каркаса, а также состава, содержания и морфологии инфильтрата, составляет 400÷600 МПа, ударная вязкость – 30÷40 кДж/м2, твердость – 140÷280 НВ, теплопроводность – 45÷79 Вт/(м·К). Триботехнические свойства в условиях граничной смазки при PV = 30÷38 МПа·м/с следующие: интенсивность изнашивания – 0,08÷0,20 мкм/км, что более чем в 5 раз ниже, чем у компактной бронзы, коэффициент трения – 0,007÷0,009, предельная рабочая температура – 800 °С.

Для повышения свойств псевдосплава применяли пластическую деформацию (штамповку), термическую и термомеханическую обработки. Штамповка при оптимальной температуре (850–900 °С) позволила исключить остаточную пористость и обеспечила повышение временного сопротивления до 670–980 МПа, а твердости и ударной вязкости в 1,5–2,5 раза [11].

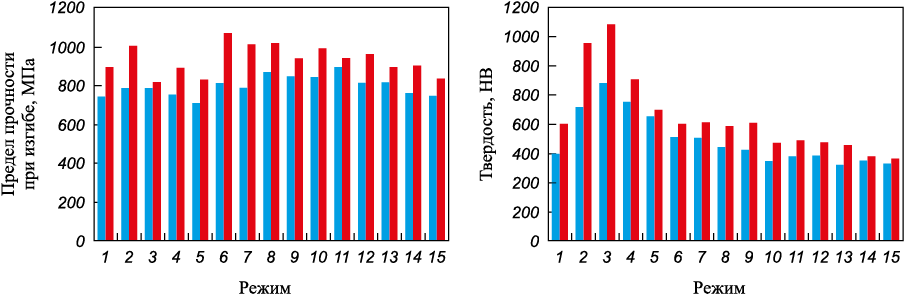

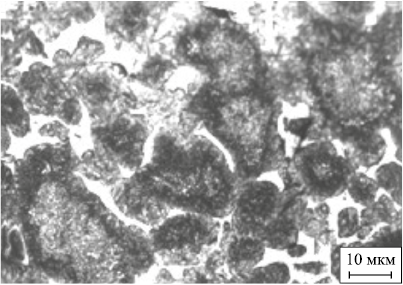

При закалке, в зависимости от содержания медной фазы, максимальная прочность получена при температурах отпуска 550–650 °С (рис. 2) [12]. Увеличение выдержки до 3 ч при этих температурах привело к повышению твердости псевдосплавов, особенно псевдосплавов с бόльшим содержанием медной фазы. Это объясняется процессом старения в медной фазе за счет выделения фазы интерметаллида Fe4Cu3 и соединений меди с оловом (табл. 1), при этом микротвердость фазы инфильтрата повышается с 1450 до 1750 МПа. При высокотемпературном отпуске, вследствие диффузии углерода в более дефектную область границы с медной фазой, образуется слой с повышенным содержанием углерода (темная оторочка на рис. 3). В каркасе из высокоуглеродистой стали расслоение по углероду в теле зерна менее выражено. Микротвердость в центре частиц составляет 3030 МПа, темной оторочки – 4120 МПа.

Рис. 2. Влияние режимов (1–15) термообработки на свойства псевдосплава

Таблица 1. Зависимость фазового состава материала с каркасом

Рис. 3. Структура псевдосплава с каркасом из стали ПК80, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Создание в каркасе псевдосплава после термообработки двухслойной структуры и старение медной фазы способствовали повышению не только механических, но и триботехнических свойств. Предельное давление схватывания возросло в 2 раза, износостойкость – более чем в 2,5 раза, параметр PV – в 1,5–1,7 раза.

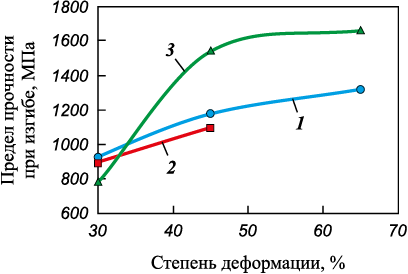

Применение термомеханической обработки (ТМО) еще более эффективно улучшило характеристики псевдосплавов [13]. Деформацию при ТМО проводили по схеме свободной осадки на механическом прессе со степенью ε = 30, 45 и 65 % при t = 900 и 700 °С (высокотемпературная термомеханическая обработка – ВТМО) и 550 °С (низкотемпературная термомеханическая обработка – НТМО). Нагрев осуществляли токами высокой частоты, закалку после деформации – в воде. Повышение в ходе ВТМО при t = 900 °С степени деформации до 65 % привело к разрушению образцов вследствие высокого уровня напряжений на межфазных границах железо–медь. При ВТМО при t = 700 °С процесс разупрочнения не столь активен, как в предыдущем случае: в структуре сохраняется хорошо развитая полигональная субструктура деформированного аустенита, что обеспечивает бόльшую прочность.

Наиболее существенное упрочнение достигается при НТМО (рис. 4) за счет упрочнения не только стальной фазы (формирования двухслойной структуры в зерне, возрастания плотности дислокаций, образования ячеистой полигональной субструктуры) (табл. 2), но и медной фазы в процессе старения.

Рис. 4. Влияние степени и температуры деформации

Таблица 2. Параметры тонкой структуры каркаса из стали ПК80Н4М псевдосплава в исходном состоянии и после низкотемпературной термомеханической обработки

|

При ТМО происходят образование макротекстуры, измельчение структуры в стальном каркасе и формирование еще более выраженной, чем при термообработке, градиентной структуры в стальном каркасе (рис. 5).

Рис. 5. Структура псевдосплава с каркасом из стали ПК80Н4М, |

Износостойкость псевдосплава после ВТМО при температуре 700 °С со степенью деформации 45 % повышается в 1,5 раза, давление схватывания – в 1,9 раза, а с ε = 65 % – в 2,0 и 2,1 раза; после НТМО с ε = 45 % – в 3,0 и 2,4 раза, а с ε = 65 % – в 4,0 и 2,5 раза соответственно. Параметр PV после ТМО в 1,8–1,9 раза больше, чем без обработки.

Преимуществом антифрикционных псевдосплавов на основе железа, получаемых инфильтрацией медным сплавом с последующей изотермической выдержкой, является возможность варьирования их свойств за счет изменения:

– состава каркаса легированием, микролегированием, введением добавок различной природы;

– состава инфильтрата легированием;

– содержания медной фазы – исходной пористостью каркаса;

– морфологии медной фазы путем применения каркаса с предварительно сформированными качественными межчастичными контактами (спеченный каркас) или межчастичными контактами с повышенной дефектностью (неспеченный каркас);

– продолжительности изотермической выдержки после инфильтрации.

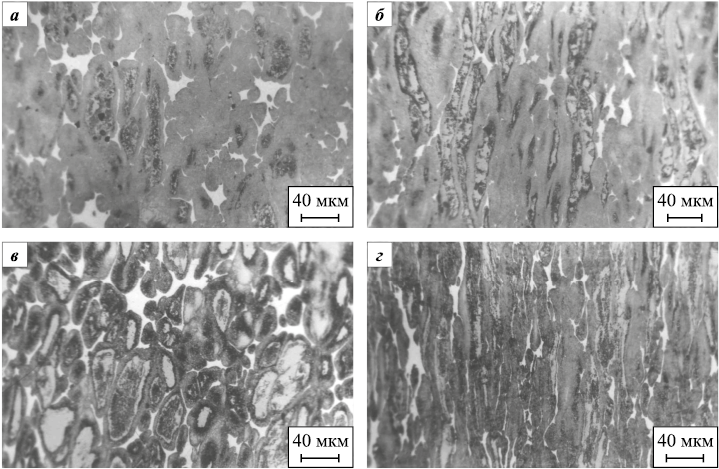

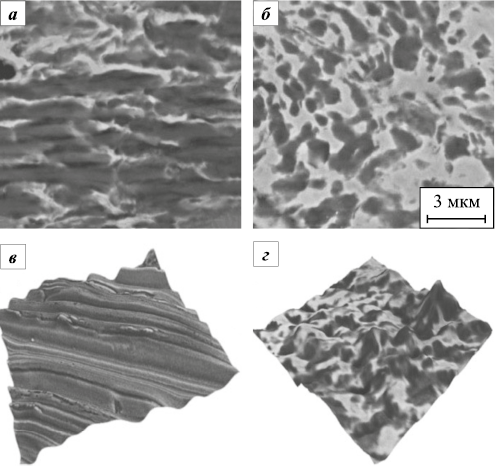

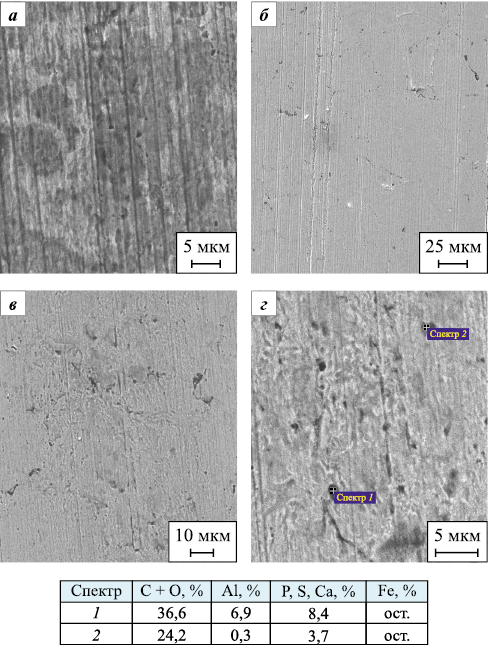

Анализ интенсивности изнашивания исследуемых материалов показал, что износостойкость псевдосплава в 3,0–3,5 раза выше, чем спеченной стали того же состава, что и каркас псевдосплава [14; 15]. Микрорентгеноспектральный анализ (МРСА) изношенных поверхностей контртел, работающих в паре с псевдосплавами, выявил, что содержание меди на них может достигать 6–7 мас. % из-за избирательного массопереноса. Изношенные поверхности псевдосплавов однородные, без наличия следов эрозии (рис. 6, а), имеют строение, которое можно назвать губчато-капиллярным (рис. 6, б), так как на их объемном изображении (рис. 6, в, г) видно образование наноразмерных лакун, являющихся дополнительными резервуарами для смазки, что улучшает условия трения и препятствует переносу меди в эти места. Медь располагается только на выступах лакун.

Рис. 6. Изношенные поверхности образцов |

Исследование шероховатости поверхности образцов из спеченного и инфильтрированного материалов показало, что различия в исходных значениях параметров достигают 30–40 %. Вертикальные параметры шероховатости изношенных поверхностей снижаются в 3,5–4,0 раза для спеченного и в 3 раза для инфильтрированного материала [16; 17].

Существенное повышение прочности стального каркаса было достигнуто за счет введения:

• 2 и 4 %1 никеля или 3 % хрома [18];

• 0,2–1,0 % наноразмерной добавки ультрадисперсных алмазов (УДА) [19];

• ультрадисперсных оксидов алюминия (0,5– –0,8 мкм) и циркония (100–200 нм) [20; 21];

• смеси оксида железа дисперсностью 300–500 нм с оксидами никеля и цинка (40–70 нм), полученных механоактивацией [22];

• алюминидов никеля, железа, титана – однофазных (Ni3Al, Ti3Al, Fe3Al) или двухфазных ((Al3Ni–Al3Ni2 ), (TiAl2–TiAl3 ), (Fe2Al5–FeAl3 ));

• композитов на основе интерметаллидов TiCrAl, NiTiAl, FeMo/TiB2 , полученных самораспространяющимся высокотемпературным синтезом с предварительной механоактивацией (МАСВС) [10; 23];

• молибдата кальция CaMoO4 (3–5 мкм);

• нитрида бора гексагональной модификации (2–8 мкм) [24].

При введении ультрадисперсного порошка смеси оксидов алюминия и циркония повышение прочности, коэффициента вязкости разрушения (с 31 до 40–43 МПа·м1/2 ), полной работы разрушения (с 1,7·105 до (1,8–1,93)·105 Дж/м2), твердости (HV) каркаса (с 680–965 до 1100–1230 МПа) происходит не только благодаря модифицированию зерен каркаса, но и за счет воздействия на границы наночастиц оксида циркония (табл. 3). Наиболее существенный рост прочности как железа, так и углеродистой стали (предел прочности при изгибе увеличился на 50–100 МПа, а предел упругости при сжатии – на 350–500 МПа) наблюдали при введении 0,5 % смеси оксидов железа, никеля и цинка (табл. 3).

Таблица 3. Предел прочности при сжатии спеченного железа и стали ПК80

|

Зависимость прочности от количества микродобавок имеет параболический характер, оптимальным является 0,2–0,5 %.

Максимальное упрочнение в 1,2–1,5 раза порошковой стали достигается при введении наноразмерных частиц, имеющих более плотный, без наличия каких-либо дефектов контакт с основой. С помощью МРСА установлено, что вводимые дисперсные частицы располагаются преимущественно по границам зерен, тормозят процесс собирательной рекристаллизации, способствуя измельчению структуры. Повышение прочности порошковой стали с добавкой 0,5 % борида хрома объясняется еще и тем, что его частицы в процессе спекания взаимодействуют с железной основой, формируя сложные бориды, а взаимодействуя с углеродом, образуют карбобориды хрома.

Введение алюминидов никеля, титана и железа также способствует повышению прочности и твердости благодаря существенному измельчению структуры, степень которого зависит от количества и состава вводимой добавки. Наибольшее упрочнение обеспечивает введение 0,2–0,5 % FeMo/TiB2 , а также до 5 % FeAl/Al2O3 , двухфазного алюминида железа, однофазного и двухфазного алюминидов никеля. Повышение прочности при введении FeAl/Al2O3 объясняется образованием легированных участков с аустенитной структурой, а FeMo/TiB2 – образованием твердых растворов молибдена в железе и сложных боридов (TiFeMo)B2 , имеющих когерентную связь с железной основой через переходные слои с переменным содержанием элементов между основой и частицей алюминида.

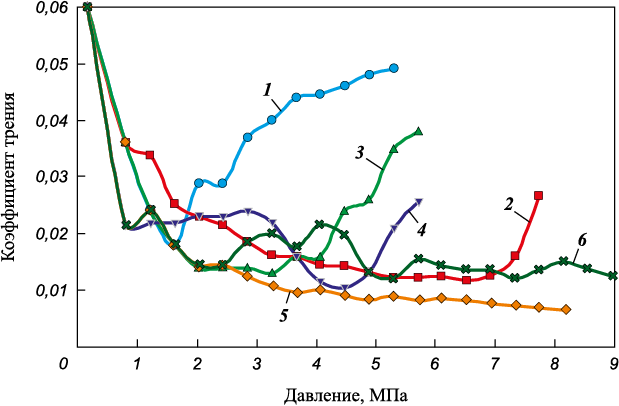

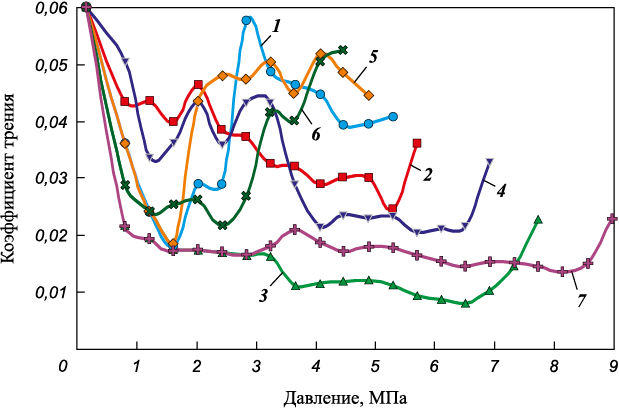

Алюминиды никеля более эффективно повышают прочность (в 1,5–2,0 раза) по сравнению с алюминидами титана, а добавки алюминидов железа еще более эффективны. Наибольшее упрочнение происходит при введении интерметаллидов, имеющих более низкую температуру плавления или полиморфного превращения (Ni3Al, Fe2Al5–FeAl3 , TiAl2–TiAl3 ). Исследование триботехнических свойств показало, что введение алюминидов приводит к снижению коэффициента трения порошковой стали и существенному повышению предельного давления схватывания (рис. 7 и 8), причем более эффективными являются добавки двухфазных алюминидов никеля и железа.

Рис. 7. Зависимость коэффициента трения порошковой стали ПК40 с добавками

Рис. 8. Зависимость коэффициента трения порошковой стали ПК40 с добавками |

Исследование порошковой стали без введения алюминидов выявило на поверхности изнашивания широкие полосы схватывания (рис. 9, а), а при наличии добавок она гладкая (рис. 9, б, в). И в этом случае на поверхности происходит формирование микропор, которые со временем превращаются в лакуны, являющиеся дополнительными микрорезервуарами со смазкой, что подтверждает МРСА (рис. 9, г), способствующие увеличению износостойкости.

Рис. 9. Поверхности износа порошковой стали ПК40 |

Введение молибдата кальция или нитрида бора приводит к повышению прочности и износостойкости порошковой углеродистой стали на 30 % за счет образования выделений оксидов кальция при разложении его молибдата, способствующих измельчению структуры в первом случае и карбоборидов во втором. Более эффективное воздействие CaMoO4 и BN отмечается при их введении в высокохромистую сталь: максимальное повышение ее прочности в первом случае составляет 34 %, во втором – в 2,1 раза [24].

На процесс инфильтрации и свойства псевдосплавов на основе железа также оказывает влияние газовая атмосфера. Увеличение в ней содержания водорода замедляет процесс инфильтрации вследствие снижения коэффициента поверхностного натяжения медного сплава. Поэтому введение в эндогаз 25–50 % азота за счет уменьшения количества водорода и окисляющих компонентов в атмосфере способствует получению более однородного распределения медной фазы в псевдосплаве и повышению его прочности [25].

При контактной инфильтрации вследствие диффузионного взаимодействия железного каркаса с прессовкой медного сплава происходит эрозия поверхности каркаса, поэтому были разработаны и используются добавки в инфильтрат, ее исключающие [10].

При получении псевдосплавов инфильтрацией неспеченных каркасов, для ускорения диффузионных процессов с целью получения однородной структуры каркаса и, соответственно, более высокой прочности, разработаны методы активации диффузии углерода и легирующих элементов в железную основу за счет введения высокомолекулярных соединений на основе полипропиленгликоля (полидиэтиленгликольадипината, полипропиленгликольадипината, полипропиленгликольсукцината, полипропиленгликольсебацината) и соединений щелочных металлов (натрия, лития), способствующих образованию атомарного углерода вследствие окислительно-восстановительных реакций при их разложении в процессе нагрева [10]. Наиболее существенная активация диффузии в железо как углерода, так и легирующих элементов была достигнута при введении бикарбоната щелочных металлов.

Исследование коэффициента диффузии углерода в железо, проведенное с помощью радиометрического анализа с использованием радиоактивного изотопа С14 (в виде ВаС14О3 или элементарного С14) по методу интегрального остатка, показало, что при введении бикарбоната натрия коэффициент диффузии углерода повышается практически в 2 раза. С помощью просвечивающего электронного микроскопа на фольгах во вторичных и ОЖЕ-электронах было установлено, что натрий образует нанодисперсные соединения ферритного типа Na3Fe5O9 которые вследствие их горофильности располагаются преимущественно по границам зерен и структурным неоднородностям, препятствуя собирательной рекристаллизации и способствуя формированию мелкозернистой структуры. Кроме того, имея высокое сродство к металлоидам, натрий взаимодействует с примесями (в местах расположения натрия обнаружены примеси серы, фосфора, кремния), способствуя очищению границ зерен от их сегрегаций, увеличивая тем самым силы связи между зернами и, соответственно, прочность порошковой стали в 1,4–1,5 раза.

Повышение механических и триботехнических свойств псевдосплавов на основе железа достигалось не только изменением состава каркаса, но и легированием инфильтрата оловом, никелем, хромом, свинцом, а также введением в него оксида алюминия дисперсностью 400–700 нм [26].

Все разработанные составы псевдосплавов и режимы получения из них деталей узлов трения запатентованы.

Заключение

Разработанные в Институте порошковой металлургии имени академика О.В. Романа (г. Минск, Беларусь) режимы получения псевдосплавов на основе железа и способы повышения их механических и триботехнических характеристик позволили получить необходимый уровень свойств для применения их в тяжелонагруженных узлах трения. В расчетной модели параметрически нестационарной высокотемпературной инфильтрации учтены изменения структуры и свойств взаимодействующих фаз, что позволило рассчитать время заполнения пор и оптимизировать режим получения псевдосплавов, увеличив длительность изотермической выдержки при инфильтрации.

Установлено, что медная фаза влияет на формирование структуры в стальном каркасе псевдосплава при изотермической выдержке, термической и термомеханической обработках. После изотермической выдержки содержание углерода в приграничной с медной фазой области стального каркаса на 0,2–0,4 % меньше, чем в центре, а после закалки и высокотемпературного отпуска на границе с медной фазой образуется область с повышенным содержанием углерода.

Разработаны способы повышения механических и триботехнических свойств псевдосплавов на основе железа и установлены механизмы, их обеспечивающие. Так, повысить прочность, твердость, ударную вязкость, предельное давление схватывания, износостойкость и параметр PV, а также снизить коэффициент трения позволяют следующие процессы, методы и мероприятия:

– штамповка при оптимальной температуре (850–900 °С);

– повышение выдержки при отпуске (550–650 °С) после закалки;

– ВТМО при t = 700 °С со степенью деформации 45–65 % или НТМО при 550 °С с ε = 45 %;

– легирование стального каркаса никелем или хромом в количестве 2–4 %;

– модифицирование структуры введением 0,2–1,0 % УДА – ультрадисперсных оксидов алюминия (d = 0,5÷0,8 мкм) и циркония (100÷200 нм), смеси наноразмерных оксидов железа (300÷500 нм) никеля и цинка (40÷70 нм), полученных механоактивацией;

– введение алюминидов никеля, железа, титана, как однофазных (Ni3Al, Ti3Al, Fe3Al), так и двухфазных (Al3Ni–Al3Ni2 , TiAl2–TiAl3 , Fe2Al5–FeAl3 ), а также композитов на основе интерметаллидов TiCrAl, NiTiAl, FeMo/TiB2 , полученных МАСВС;

– добавка молибдата кальция CaMoO4 (d = 3÷5 мкм) или гексагонального нитрида бора (2–8 мкм);

– легирование инфильтрата оловом, никелем, хромом и введение в него 3–5 % ультрадисперсного (d = 400÷700 нм) оксида алюминия.

Установлен механизм изнашивания псевдосплавов с повышенными механическими и триботехническими свойствами: в процессе трения происходит образование наноразмерной пористости и лакун, являющихся дополнительными резервуарами для смазки, что улучшает условия трения и препятствует переносу в эти места меди.

Список литературы

1. Гаркунов Д.Н. Триботехника (износ и безызносность). М.: МСХА, 2001. 616 с.

2. Федорченко И.М., Францевич И.Н., Радомысельский И.Д., Ковальченко М.С., Кислый П.С., Косолапова Т.Я., Май В.К., Щербань Н.И. Порошковая металлургия, материалы, технология, свойства, области применения: Справочник. Киев: Наукова думка, 1985. 624 с.

3. Савич В.В., Оглезнева С.А. Порошковая металлургия: Современное состояние и перспективы развития. Пермь: Изд-во ПНИПУ, 2021. 695 с.

4. Дорофеев Ю.Г. Динамическое горячее прессование пористых порошковых заготовок. М.: Металлургия, 1977. 216 с.

5. Еременко В.Н., Найдич Ю.В., Лавриненко П.А. Спекание в присутствии жидкой металлической фазы. Киев: Наукова думка, 1968. 123 с.

6. Тучинский Л.И. Композиционные материалы, получаемые методом пропитки. М.: Металлургия, 1986. 208 с.

7. Дьячкова Л.Н., Витязь П.А., Леонов А.Н., Дечко М.М. Закономерности высокотемпературной инфильтрации при получении антифрикционных материалов системы железо–медь. Доклады Национальной академии наук Беларуси. 2012;56(4):103–110.

8. Dyachkova L.N., Vityaz P.A. The structure and properties formation in iron-carbon powder composite materials during infiltration. Metal Powder Report Journal. 2019;24(2):90–94. https://doi.org/10.1016/j.2018/12/078

9. Дьячкова Л.Н., Витязь П.А. Закономерности формирования структуры псевдосплавов системы порошковая сталь – медный сплав, получаемых инфильтрацией. Доклады Национальной академии наук Беларуси. 2012;56(5):106–114.

10. Дьячкова Л.Н. Порошковые материалы на основе железа с повышенными механическими и триботехническими свойствами. Минск: Беларуская навука, 2020. 203 с.

11. Дьячкова Л.Н. Закономерности упрочнения псевдосплавов сталь – медный сплав, получаемых инфильтрацией, при горячей пластической деформации. Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук. 2022;6(2):156–166. https://doi.org/10.29235/1561-8358-2022-67-2-156-166

12. Дьячкова Л.Н. Влияние термической обработки на структуру и свойства псевдосплава сталь–медный сплав, получаемого инфильтрацией. Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук. 2022;67(1):27–38. https://doi.org/10.29235/1561-8358-2022-67-1-27-38

13. Дьячкова Л.Н., Витязь П.А., Зверко А.А. Особенности структурообразования в антифрикционном композиционном порошковом инфильтрированном медным сплавом материале на основе железа (псевдосплаве) при высокотемпературной термомеханической обработке. Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук. 2023;68(3):196–207. https://doi.org/10.29235/1561-8358-2023-68-3-196-207

14. Дьячкова Л.Н., Керженцева Л.Ф., Маркова Л.В. Порошковые материалы на основе железа. Минск: ОДО «Тонпик», 2004. 228 с.

15. Dyachkova L.N., Feldshtein E.E. Microstructures, strength characteristics and wear behavior of the Fe-based P/M composites after sintering or infiltration with Cu–Sn alloy. Journal of Materials Science & Technology, China. 2015;31(12):1226–1231. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2015.10.007

16. Dyachkova L.N., Feldshtein E.E. Morphology of worn surfaces of iron–graphite materials sintered or infiltrated with tin bronze. Journal of Friction and Wear. 2015;36(5):395–399. https://doi.org/10.3103/S1068366615050037

17. Feldshtein E.E., Dyachkova L.N. Wear minimization for highly loaded iron-based MMCs due to the formation of spongy-capillary texture on the friction surface. Wear. 2020;444–445:203161. https://doi.org/10.1016/j.wear.2019.203161

18. Dyachkova L.N., Kerzhentseva L.F., Vityaz P.A. Effect of steel skeleton composition on the triboengineering properties of steel–copper pseudoalloys produced by infiltration. Journal of Friction and Wear. 2010;31(4):270–275. https://doi.org/10.3103/S1068366610040045

19. Dyachkova L.N. The effect of the nanodiamonds introduction on the properties of powder carbon steel. Magazin «INŻYNIERIA PRODUKCJI Metody i techniki usprawniania procesów produkcyjnych», Zielona Góra. 2019;16:103–112.

20. Dyachkova L.N., Feldshtein E.E., Vityaz P.A., Mikhalski M. Tribological properties of iron-based powder composite materials with addition of graphite, alumina and zirconia nanoparticles. Journal of Friction and Wear. 2020;41(3):198–203. https://doi.org/10.3103/S1068366620030046

21. Feldshtein E.E., Dyachkova L.N. On the properties and tribological behaviors of P/M iron based composites reinforced with ultrafine particulates. Composites Part B: Engineering. 2013;58:16–24. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2013.10.015

22. Дьячкова Л.Н., Лецко А.И. Исследование процесса повышения механических и триботехнических свойств порошковых материалов на основе железа введением ультрадисперсных добавок. Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-технических наук. 2007;3:21–26.

23. Дьячкова Л.Н., Витязь П.А., Ильющенко А.Ф., Воронецкая Л.Я., Лецко А.И., Парницкий Н.М. Влияние ультрадисперсной добавки алюминида железа на структуру и свойства порошковых материалов на основе железа и меди. Доклады Национальной академии наук Беларуси. 2019;63(3):360–369. https://doi.org/10.29235/1561-8323-2019-63-3-360-369

24. Дьячкова Л.Н., Дечко М.М. Влияние дисперсных микродобавок на структуру и свойства порошковых углеродистой и высокохромистой сталей. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2015;(2):8–14. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2015-2-8-14

25. Дьячкова Л..Н, Волчек А.Я., Лецко И.Н. Исследование влияния состава атмосферы спекания на структуру и механические свойства порошковых низколегированных сталей. В сб.: Порошковая металлургия. Минск: Национальная академия наук Беларуси, 2007. Т. 30. С. 64–66.

26. Dyachkova L.N. Structure and properties of antifriction pseudo-alloys of the powder steel–copper alloy, infiltrated with materials of various compositions. Friction and Were. 2023;44(4):197–203. https://doi.org/10.3103/S1068366623040050

Об авторах

Л. Н. ДьячковаБеларусь

Лариса Николаевна Дьячкова – д.т.н., профессор, гл. науч. сотрудник

Беларусь, 220005, г. Минск, ул. Платонова, 41

П. А. Витязь

Беларусь

Петр Александрович Витязь – д.т.н, профессор, академик НАН Беларуси, начальник управления аэрокосмической деятельности

Беларусь, 220072, г. Минск, пр-т Независимости, 66

Рецензия

Для цитирования:

Дьячкова Л.Н., Витязь П.А. Псевдосплавы на основе железа антифрикционного назначения с повышенными механическими и триботехническими свойствами, разработанные в Институте порошковой металлургии имени академика О.В. Романа НАН Беларуси. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2025;19(4):16-27. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2025-4-16-27

For citation:

Dyachkova L.N., Vityaz P.A. Iron-based pseudosalloys for antifriction applications with enhanced mechanical and tribological properties developed at the O.V. Roman Powder Metallurgy Institute of the National Academy of Sciences of Belarus. Powder Metallurgy аnd Functional Coatings (Izvestiya Vuzov. Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional'nye Pokrytiya). 2025;19(4):16-27. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2025-4-16-27

JATS XML