Перейти к:

Особенности уплотнения, формирования структуры и свойств порошкового титана при горячей штамповке

https://doi.org/10.17073/1997-308X-2025-4-28-39

Аннотация

Работы в области порошковой металлургии титана проводятся уже более 60 лет. Несмотря на это, примеров практического использования порошкового титана не так много, что связано с неудовлетворительным характером показателей надежности и долговечности получаемых изделий. Способность титановых изделий сопротивляться воздействию статических и динамических нагрузок определяется наличием остаточной пористости, неметаллических включений, а также характеристиками микроструктуры. В настоящее время при изготовлении изделий из порошкового титана наибольшее распространение получила технология прессования–спекания. Однако пористость спеченного титана составляет 3–15 %, что снижает его сопротивляемость действию нагрузок и обусловливает актуальность разработки эффективных методов снижения пористости. Большой потенциал в решении указанной задачи имеют методы горячей обработки давлением, в частности горячая штамповка пористых заготовок. В работе представлены результаты исследования особенностей уплотнения, формирования структуры и свойств порошкового титана при горячей штамповке. Предложена технология получения горячештампованного порошкового титана, включающая выполнение операций гидрирования–дегидрирования пористой заготовки, обеспечивающих восстановление оксидов, локализованных на поверхностях открытых пор, водородом и их активизацию, что способствует улучшению условий формирования межчастичного сращивания при последующей горячей допрессовке и повышению трещиностойкости и пластичности получаемых образцов в сравнении с образцами-свидетелями. Установлены значения величины максимальной приведенной работы горячего уплотнения пористого порошкового титана, необходимой для достижения плотности монолита, при разных температурах преддеформационного нагрева заготовок. Показано, что немонотонность температурной зависимости максимальной приведенной работы уплотнения связана с формированием крупнозернистой структуры и с уменьшением пластичности деформируемого материала в интервале температур фазового α → β-превращения.

Ключевые слова

Для цитирования:

Дорофеев В.Ю., Свиридова А.Н., Свиридова С.В., Свистун Л.И. Особенности уплотнения, формирования структуры и свойств порошкового титана при горячей штамповке. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2025;19(4):28-39. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2025-4-28-39

For citation:

Dorofeyev V.Yu., Sviridova A.N., Sviridova S.V., Svistun L.I. Features of densification, structure formation, and properties of powder titanium under hot die forging. Powder Metallurgy аnd Functional Coatings (Izvestiya Vuzov. Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional'nye Pokrytiya). 2025;19(4):28-39. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2025-4-28-39

Введение

Уникальные свойства титана – высокая удельная прочность и коррозионная стойкость, а также хорошая биосовместимость, обусловливают широкое применение этого металла и сплавов на его основе в аэрокосмической промышленности, автомобилестроении, медицине и других отраслях [1]. Перспективность порошковых технологий получения изделий на основе титана и его сплавов определяется высокой затратностью альтернативных литейных технологий [2; 3]. Затратность производства литого титана усугубляется его большими потерями при механообработке. Среднее значение коэффициента использования материала при получении титановых изделий из проката не превышает 18 %, а зачастую и намного меньше [4].

Работы в области порошковой металлургии титана проводятся уже более 60 лет. Несмотря на это, примеров его практического использования не так много. Зачастую потребители предпочитают литой титан порошковому из-за неудовлетворительных механических свойств и/или высокой стоимости последнего [1]. Задача снижения стоимости изделий из порошкового титана предполагает необходимость разработки экономически эффективных технологий производства как титанового порошка, так и изделий на его основе [5].

Одним из направлений снижения стоимости титанового порошка является использование в качестве исходного сырья побочных продуктов производства титановой губки. Определенные перспективы в этом плане имеет также технология гидрирования–дегидрирования (HDH – hydride–dehydride), которая предусматривает механическое измельчение предварительно гидрированного губчатого титана, стружки, обрези и других отходов металлообработки с последующим дегидрированием измельченного материала [6–8].

Задача повышения механических свойств изделий из порошка титана в процессе его технологического передела имеет важное самостоятельное значение, хотя зачастую успех в ее решении напрямую зависит от качества исходного порошка [9]. Способность титановых изделий сопротивляться воздействию статических и динамических нагрузок определяется наличием остаточной пористости, неметаллических включений, а также характеристиками микроструктуры [10]. Величина остаточной пористости порошкового титана определяется технологией его получения. В последние десятилетия наибольшее распространение получила технология прессования–спекания [1; 11; 12]. Пористость порошкового титана в спеченном (недеформированном) состоянии составляет 3–15 %. Поры, будучи концентраторами напряжений, уменьшают «живое» сечение образца и снижают сопротивляемость материала действию нагрузок. В связи с этим повышение физико-механических свойств порошкового титана предполагает необходимость разработки эффективных методов снижения пористости [1].

Использование мелкодисперсных, аморфных и наноструктурированных порошков, а также термоциклирование в интервале температур фазового α → β-превращения (t = 800÷1100 °С), термомеханическая обработка и технология искрового плазменного спекания являются эффективными методами активирования процесса спекания [11; 13–15]. Кроме того, положительные результаты в этом плане обеспечивает применение активирующих добавок, которые подразделяются на 2 типа [16].

Добавки первого типа активируют самодиффузию элемента основы, что улучшает условия уплотнения при спекании. Диффузия переходных металлов и фосфора в α-Ti на 3–5 порядков выше, чем его самодиффузия [17]. Самодиффузию титана увеличивают также элементы, снижающие температуру солидуса сплава [16].

К добавкам второго типа относят элементы, которые способствуют формированию жидкой фазы, исчезающей в процессе спекания и обеспечивающей эффективные диффузионные пути массопереноса, что обусловливает увеличение плотности спеченных изделий. Кроме того, механизм формирования жидкой фазы может быть связан с эвтектической реакцией между двумя выделившимися фазами (твердожидкое спекание). Существенная активация уплотнения наблюдается при жидкофазном спекании аморфных порошков титана [13]. В качестве активаторов используют порошки железа, никеля, кремния, кобальта и меди [18–26]. Тем не менее технология жидкофазного спекания имеет ряд недостатков: искажение формы заготовок, сегрегация твердой и жидкой фаз, а также быстрый рост зерен, оказывающие негативное влияние на механические и эксплуатационные свойства изделий.

Высокая скорость массопереноса наблюдается в процессе спекания титанового порошка, полученного по технологии гидрирования–дегидрирования [27]. Это связано с формированием большого количества дефектов кристаллической решетки при дегидрировании, которые способствуют активации процессов диффузии [28].

К числу новых технологий активации спекания порошкового титана следует отнести методы индукционного вакуумного спекания, а также технологию FAST (Field-assisted sintering technology), предусматривающую использование сильных электромагнитных полей [29; 30]. Серьезным ограничением их использования является необходимость применения дорогостоящего специализированного оборудования, что повышает себестоимость изделий [31].

Лимитирующими факторами являются также низкие пластичность и вязкость порошкового титана и его сплавов, что негативным образом отражается на показателях трещиностойкости и выносливости [32; 33]. В связи с этим уместно вспомнить одно событие из совсем недавнего прошлого. В 2021 г. на Олимпиаде в Токио произошла авария велосипеда австралийского гонщика, причина которой заключалась в усталостном разрушении руля, изготовленного по технологии аддитивного производства из порошкового сплава Ti–6Al–4V [34; 35].

Несмотря на то, что показатели удельной прочности порошкового титана примерно в 4 раза превышают аналогичные характеристики сталей, его сопротивление действию циклических нагрузок зачастую находится на низком уровне в связи с малой пластичностью. Помимо пористости негативное влияние на пластичность, трещиностойкость и выносливость оказывают примеси элементов внедрения (O, H, N, C) и характеристики микроструктуры [32]. Наличие примесей связано с высоким химическим сродством титана к указанным элементам, что обусловливает необходимость проведения операций нагрева в вакууме или в инертных средах.

Зависимость усталостной долговечности от характеристик микроструктуры определяется длиной пути скольжения при пластическом сдвиге кристаллической решетки, которая в материалах на основе титана соответствует диаметру зерна α-фазы в равноосных структурах, либо ширине пластины α-фазы в структурах типа корзиночного плетения, либо размеру колоний в пластинчатых структурах [33]. Уменьшение длины пути скольжения при измельчении структурных составляющих способствует повышению выносливости. Следует отметить, что длительные высокотемпературные выдержки при спекании приводят к росту зерен. Это обусловливает целесообразность применения при производстве изделий из порошкового титана методов, обеспечивающих возможность одновременного снижения пористости и размеров структурных составляющих.

Большой потенциал в решении указанной задачи заключают в себе методы горячей обработки давлением. Первые работы в этом направлении были выполнены в конце 1950-х – начале 1960-х гг. В Новочеркасском политехническом институте И.Н. Гончаровым был предложен способ кузнечной сварки под молотом частиц титанового порошка или измельченной титановой губки [36]. Уплотнение проводилось в изотермических условиях в предварительно нагретой матрице при t = 900÷920 °С. Полученные образцы имели высокую плотность (4,46–4,48 г/см3). Также отмечались высокая пластичность и деформируемость кованого порошкового титана. Поскольку горячей деформации подвергался порошок или частицы губки, предложенный в те годы И.Н. Гончаровым метод получения титана в современной терминологии следует отнести к технологии прямой штамповки порошка (DPF – direct powder forging).

В практику промышленного производства горячая штамповка (ГШ) свободно насыпанного в оболочки порошка была внедрена позднее – в 1970-х гг., применительно к получению высоколегированных инструментальных сталей [37]. В последнее время проведены работы по изучению возможности применения технологии DPF для производства изделий из порошкового титана [31; 38]. Получен высокоплотный порошковый материал Ti–6Al–4V с однородной пластинчатой двухфазной (α + β)-структурой, который характеризуется высокой пластичностью, низким содержанием примесей как на поверхности, так и в объеме экспериментальных образцов, а также незначительными отклонениями от химического состава исходного порошка. По этой технологии получен имплант бедренной кости, отвечающий требованиям стандарта ASTM F136-13 (2021) [39].

В качестве преимущества применения технологии DPF отмечается то обстоятельство, что большие напряжения и деформации, возникающие при штамповке на поверхностях раздела «оболочка – порошковый материал», способствуют разрушению сформировавшихся здесь интерметаллидов и оксидов, что облегчает последующее удаление оболочки. Представляется, однако, что это преимущество может заключать в себе определенную проблему: поверхность порошкового материала после удаления оболочки представляет собой рельеф излома и предполагает необходимость проведения механической обработки.

Исследования по горячей штамповке пористых заготовок (ГШПЗ) из титана были проведены С.С. Кипарисовым с соавторами в конце 1960-х – начале 1970-х гг. [11; с. 47, 48]. В этих работах установлены оптимальные параметры ГШПЗ из титана: температура нагрева 900 °С, энергия удара 2000–2500 кДж/м2. Однако верхняя граница интервала варьирования температур нагрева не превышала 900 °С, а значения энергии удара приведены не к объему образца в компактном состоянии, а к площади, что затрудняет практическое применение установленных режимов уплотнения.

Позднее В.А. Павловым с соавторами были проведены исследования по горячей обработке давлением порошков титана и других цветных металлов [40; 41]. Рассмотрены особенности штамповки пористых титановых заготовок в открытых и закрытых штампах, их нагрева в различных условиях (без защиты, с защитой стеклопокрытиями, в аргоне и в вакууме), определены характеристики деформируемости, а также энергетические затраты при холодном гидростатическом прессовании порошка титана. Однако величины энергетических затрат на уплотнение порошкового титана до беспористого состояния при горячей штамповке определены не были. Отсутствует также соответствующая информация и в работах Ю.Г. Дорофеева и представителей руководимой им научной школы. Отсутствие данных по значениям параметра Wmax (максимальная приведенная работа уплотнения, т. е. работа, необходимая для достижения плотности монолита [42; 43]) при ГШПЗ из титана затрудняет назначение технологических режимов при получении изделий, поскольку энергия уплотнения является одним из основных управляющих параметров при реализации процессов динамической консолидации порошковых материалов [44].

Цель настоящей работы заключалась в изучении особенностей уплотнения, формирования структуры и свойств порошкового титана при горячей штамповке.

Методика исследования

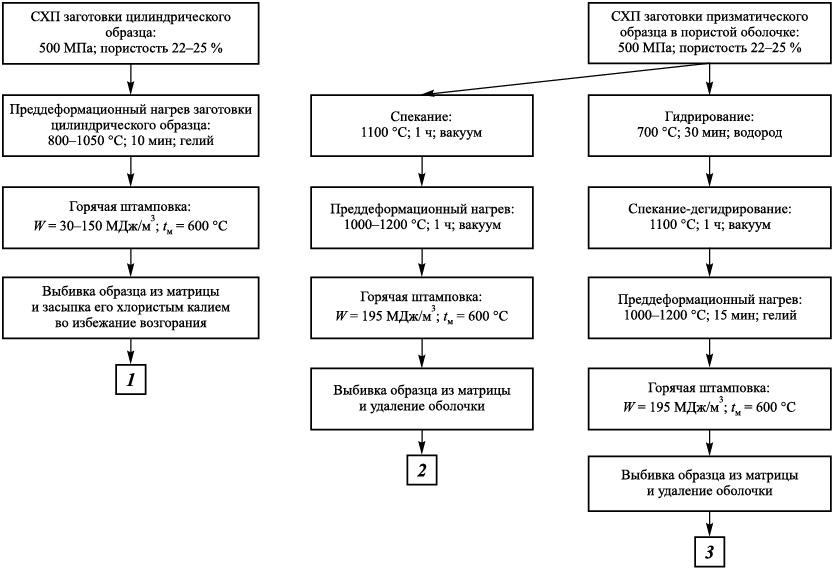

Опытные образцы изготавливали на основе порошка титана электролитического марки ПТЭС-1, ТУ 48-10-22-85. Применяли порошок фракции –0,63 + 0,18 мм с насыпной плотностью 1,5·103 кг/м3. Технологические схемы получения образцов приведены на рис. 1. На начальном этапе исследований определяли энергетические характеристики горячего уплотнения на цилиндрических образцах размером 20 × 8 мм (схема 1). При этом отношение конечной высоты образца (hк ) к диаметру (d) не изменяли (hк/d = 0,4 = const). Пористость холоднопрессованных заготовок находилась в интервале 22–25 %. После нагрева до различных температур (800–1050 °С) проводили допрессовку заготовок на лабораторном копре с массой падающих частей 50 кг. Работу уплотнения (W) варьировали в интервале 30–150 МДж/м3. Нагрев заготовок перед допрессовкой осуществляли в переносном контейнере из жаростойкой стали, в который подавался гелий. Переносной контейнер с образцом помещали в муфель лабораторной печи с силитовыми нагревателями, в который также подавался гелий.

Рис. 1. Технологические схемы получения горячештампованного порошкового титана |

Величину Wmax определяли графоаналитическим путем обработкой графиков зависимостей lgW = f (lgβ) по методике Ю.Г. Дорофеева (β – относительный объем) [42; 43]. Плотность образцов оценивали гидростатическим взвешиванием по ГОСТ 18898–89.

На следующем этапе исследований для определения механических свойств и проведения структурного анализа изготавливали призматические образцы размером 130×26×15 мм. Заготовки для получения призматических образцов были биметаллическими для снижения вероятности окисления. Наружный слой заготовок (оболочку) получали из железного порошка марки ABC100.30 (Höganäs AB) повышенной прессуемости.

После ГШ заготовки подвергали механической обработке. Величину трещиностойкости K1с определяли на образцах типа 4 (ГОСТ 25.506–85) размером 12,5×25×112,5 мм с предварительно нанесенной трещиной по методу трехточечного изгиба. Трещину наводили при циклическом нагружении. Значения K1с рассчитывали по методике [45]. Испытания на одноосное растяжение выполняли на гагаринских образцах II типа (ГОСТ 1497–84) с диаметром рабочей части d0 = 5 мм и расчетной длиной l0 = 25 мм.

С учетом результатов первого этапа исследований ГШ-образцов определение механических свойств и трещиностойкости проводили при значении приведенной работы уплотнения W = 195 МДж/м3. Поскольку беспористые образцы на первом этапе исследований не получились, температуру преддеформационного нагрева заготовок варьировали в интервале tГШ = 1000÷1200 °С.

При изготовлении образцов по технологической схеме 3 предусматривалось выполнение операции гидрирования пористых холоднопрессованнных заготовок в водороде с последующим их дегидрированием при вакуумном спекании. При этом преследовалась цель снижения количества примесей и активации припоровых поверхностей в процессе последующей горячей допрессовки, которые наблюдались ранее после гидрирования–дегидрирования исходных порошков титана при спекании [27]. Для обеспечения возможности проведения сравнительного анализа изготавливались образцы-свидетели по технологической схеме 2, при реализации которой операция гидрирования холоднопрессованных заготовок не предусматривалась.

Изломы образцов изучали на растровом микроскопе-микроанализаторе Quanta 200 i 3D и бинокулярном микроскопе МБС-9. Долю элементов поверхности разрушения определяли методами сеток и площадей на электронно-микроскопических изображениях [46]. При этом изучали 10–12 полей. Металлографический анализ проводили с использованием оптического микроскопа AltamiMET-1M (ООО «Альтами», Россия) на травленых и нетравленых шлифах. В качестве травителя использовали водный раствор Кролла: 2 мл HNO3 + 2 мл HF + 96 мл H2O. Время травления составляло 20 с.

Результаты и их обсуждение

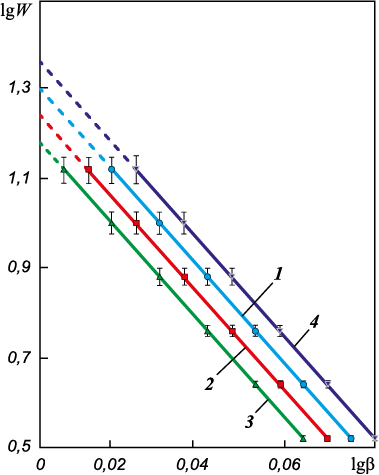

На рис. 2 представлены зависимости lgW = f (lgβ) для различных температур преддеформационного нагрева пористых заготовок из титана. Построенные в логарифмических координатах зависимости удельного объема порошкового титана и приведенной работы уплотнения имеют линейный вид, что характерно для пластичных материалов [42]. Значения Wmax могут быть определены путем продолжения линий графиков 1–4 до пересечения с осью ординат (штриховые линии).

Рис. 2. Зависимости lgW = f(lgβ) при горячей штамповке |

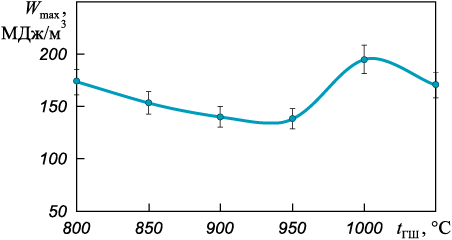

Зависимость определенных таким образом значений Wmax от температуры горячей допрессовки представлена на рис. 3. Видно, что она носит немонотонный характер. Увеличение tГШ в интервале 800–950 °С приводит к снижению значений Wmax в связи с повышением пластичности α-фазы; при tГШ = 950÷1000 °С величина Wmax возрастает, что обусловлено протеканием фазового превращения и формированием β-фазы, характеризующейся пониженной пластичностью и повышенной прочностью при этих температурах; при tГШ > 1000 °C пластичность β-фазы увеличивается, что способствует снижению Wmax .

Рис. 3. Зависимость максимальной приведенной работы уплотнения |

Влияние фазового превращения на характеристики уплотнения и деформируемость отмечалось ранее при изучении динамического и взрывного горячего прессования пористых заготовок на основе железа [42; 43]. В отношении деформируемости титана и его сплавов существует противоречивая информация [11]. Некоторые авторы отмечают монотонный характер роста пластичности всех титановых сплавов при повышении температуры [47], другие, напротив, указывают на ее немонотонный характер [48]. При этом снижение пластичности в интервале температур фазового α → β-превращения связывают с формированием крупнозернистой структуры [49].

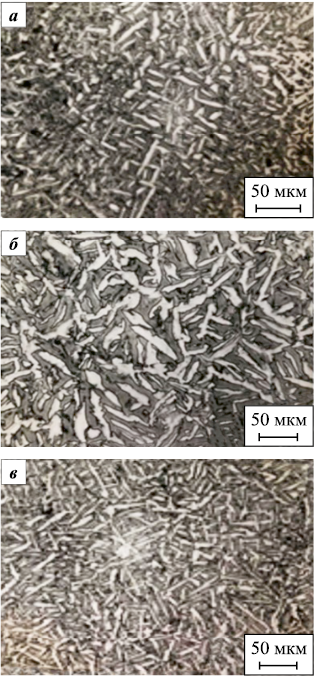

В наших экспериментах размер зерна в образцах, полученных при tГШ = 950 °C, составил 10–20 мкм (рис. 4, а), что соответствует баллу 2–3 по шкале микроструктур титановых сплавов, принятой для контроля на металлургических заводах [49], а при tГШ = 1000 °C он находился в интервале 25–35 мкм (балл 5–6) (рис. 4, б). Это позволяет с достаточной степенью достоверности предположить, что немонотонность зависимости Wmax = f (tГШ ) также связана с ростом зерна при фазовом превращении. В образцах наблюдается пластинчатая внутризеренная структура α-фазы с участками структуры корзиночного плетения. Ее формирование связано с распределением температур в заготовке в процессе деформации и последующего охлаждения.

Рис. 4. Микроструктура горячештампованного |

Аналогичная пластинчатая внутризеренная структура α-фазы формируется в титановых отливках в условиях медленного охлаждения [48]. Поскольку в наших экспериментах охлаждение образцов после горячей деформации было достаточно медленным (после выбивки образцов из подогретой до 600 °С матрицы дальнейшее их охлаждение проходило под слоем хлористого калия), образование пластинчатой структуры можно связать с протеканием фазовой β → α-перекристаллизации. При этом пластины α-фазы зарождаются на границах зерен β-фазы, а в дальнейшем растут вглубь зерна. Формирование участков структуры корзиночного плетения связано, по всей видимости, с подстуживанием поверхностных слоев заготовки при контакте с внутренней поверхностью матрицы в процессе горячей допрессовки. Деформация этих зон начинается в β-области, а заканчивается в α + β-области, что является условием формирования структуры корзиночного плетения [50].

Значения величины Wmax в исследованном интервале температур преддеформационного нагрева составляют 150–200 МДж/м3, теплота плавления титана в сопоставимых единицах измерения существенно больше – 1411 МДж/м3 [51]. Это свидетельствует о том, что при получении порошкового титана методом ГШ, как и других металлов, затраты энергии значительно меньше, чем при плавке, поскольку при уплотнении деформируется лишь часть материала частиц, которая определяется пластическими свойствами материала [43]. Значительно меньше также установленные значения Wmax – энергии активации спекания порошкового титана, приведенной в работе [52] и составляющей ~15 000 МДж/м3, что примерно соответствует энергии активации самодиффузии в β-Ti.

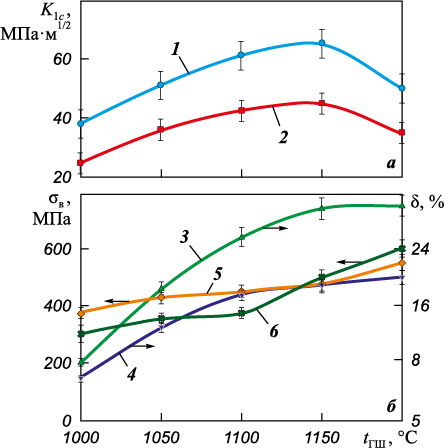

На рис. 5 приведены зависимости трещиностойкости и механических свойств порошкового титана от температуры горячей допрессовки. Образцы изготавливались по технологическим схемам 2 и 3. Зависимости K1c = f (tГШ ) носят немонотонный характер. Увеличение tГШ до 1150 °С приводит к росту K1c в связи с улучшением деформируемости материала пористой заготовки. Дальнейшее повышение tГШ до 1200 °С обусловливает снижение значения K1c , что объясняется уменьшением размера зерна (см. рис. 4, в).

Рис. 5. Влияние температуры преддеформационного нагрева |

Измельчение зерен в структуре образцов, полученных при tГШ > 1150 °С, связано с увеличением скорости последеформационного охлаждения при повышении градиента температур нагрева пористой заготовки и матрицы пресс-формы. Трещиностойкость образцов, полученных по схеме 3, во всем исследованном интервале значений tГШ оказалась больше, чем образцов-свидетелей, полученных по схеме 2 (ср. кривые 1 и 2 на рис. 5, а). Это связано с различиями в особенностях разрушения сравниваемых типов образцов.

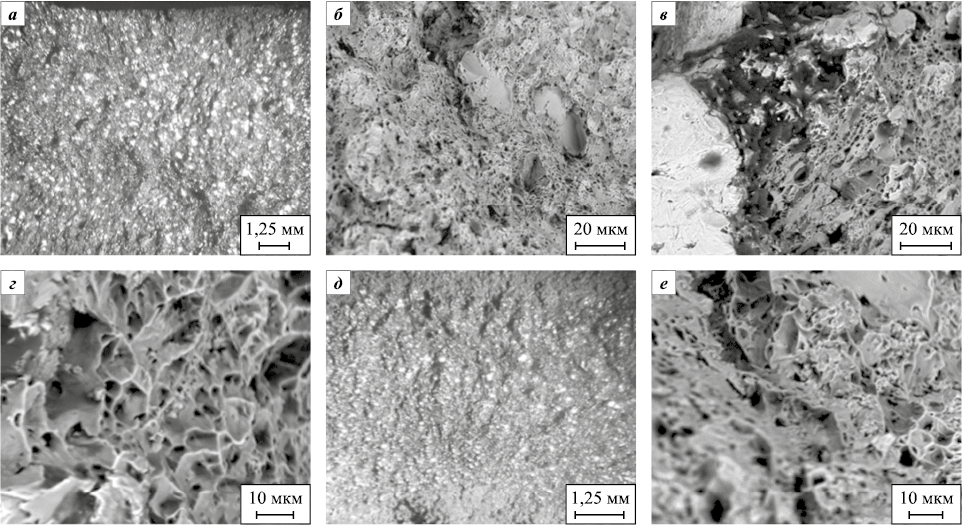

Увеличение температуры горячей допрессовки пористых заготовок обусловливает изменение характеристик излома образцов. В образцах-свидетелях, полученных при tГШ = 1000÷1100 °С, рельеф излома исходной усталостной трещины характеризуется наличием вторичных трещин в очаге разрушения (рис. 6, а). В зоне долома, формирование которой проходило в условиях статического нагружения, излом носит вязкий мелкоямочный характер с участками межчастичного разрушения (рис. 6, б, в). Размеры ямок были в интервале 4–6 мкм. При tГШ > 1100 °С вторичные трещины в очаге разрушения не наблюдались, однако в зоне долома участки межчастичного разрушения фиксировались. Размеры ямок вязкого разрушения в этой зоне больше, чем в образцах-свидетелях, полученных при tГШ = 1000÷1100 °С (10÷12 мкм), что свидетельствует о повышении пластичности материала (рис. 6, г).

Рис. 6. Поверхности разрушения образцов порошкового титана, |

Изломы образцов, изготовленных по схеме 3, характеризуются отсутствием вторичных трещин в очаге разрушения при всех исследованных значениях tГШ (рис. 6, д). В зоне долома межчастичное разрушение не обнаружено, что предопределяет более высокую энергоемкость разрушения по сравнению с образцами-свидетелями. При этом характер изменения размера ямок вязкого излома в зависимости от tГШ аналогичен описанному выше для образцов-свидетелей (см. рис. 6, е). Отсюда следует, что превалирующее влияние на формирование характеристик трещиностойкости образцов, полученных по схеме 3, оказывает проведение операций гидрирования–дегидрирования. Анализ состава примесей в исходном порошке титана и в образцах на его основе свидетельствует о том, что при реализации схемы 2 концентрация кислорода в получаемом материале увеличивается примерно в 2 раза (см. таблицу).

Содержание примесей в порошке титана и материалах на его основе

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

В образцах, полученных по схеме 3, напротив, содержание кислорода существенно снижается. В количестве других примесей значимых изменений не наблюдалось. Это связано с тем, что водород, выделяющийся из состава гидридов титана при вакуумном спекании пористых заготовок после гидрирования, способствует восстановлению оксидов, локализованных на поверхностях открытых пор, и их активизации. Аналогичный процесс активации спекания при использовании гидрированного порошка титана наблюдался ранее [27]. В наших экспериментах активация припоровых поверхностей и рафинирование их от оксидов способствуют улучшению условий формирования сращивания при последующей горячей допрессовке [53]. Относительно высокое содержание кислорода в образцах-свидетелях (схема 2), связанное с наличием оксидов на «схлопываемых» при горячей допрессовке поверхностях пор, напротив, привело к ухудшению условий контактного взаимодействия на межчастичных поверхностях и вызвало снижение трещиностойкости по сравнению с образцами, полученными по схеме 3 (рис. 5, а).

Показатели прочности и пластичности менее чувствительны к качеству межчастичных контактов и определяются в основном размером зерна. В связи с этим зависимости показателей σв и δ от tГШ носят монотонный характер: увеличение температуры приводит к росту указанных характеристик во всем исследованном интервале (см. рис. 5, б). В данном случае превалирующее влияние оказывает уменьшение размера зерна по мере повышения tГШ (см. рис. 4, в). Улучшение условий формирования межчастичного сращивания при горячей допрессовке заготовок после гидрирования–дегидрирования обеспечило бóльшую пластичность образцов, полученных по схеме 3, в сравнении с образцами-свидетелями (ср. кривые 3 и 4 на рис. 5, б).

Выводы

1. Установлены значения величины максимальной приведенной работы горячего уплотнения пористого порошкового титана, необходимой для достижения плотности монолита, при разных температурах преддеформационного нагрева заготовок. Показано, что немонотонность зависимости Wmax от tГШ связана с формированием крупнозернистой структуры и с уменьшением пластичности деформируемого материала в интервале температур фазового α → β-превращения.

2. Предложена технология получения горячештампованного порошкового титана, включающая выполнение операций гидрирования–дегидрирования пористой заготовки, обеспечивающих восстановление водородом оксидов, локализованных на поверхностях открытых пор, и их активизацию, что способствует улучшению условий формирования межчастичного сращивания при последующей горячей допрессовке и повышению трещиностойкости и пластичности получаемых образцов в сравнении с образцами-свидетелями.

3. Повышение температуры горячей допрессовки пористых заготовок порошкового титана способствует увеличению энергоемкости разрушения и пластичности образцов. При этом снижается вероятность образования вторичных трещин в очаге разрушения исходной усталостной трещины и увеличивается размер ямок вязкого разрушения в зоне долома.

Список литературы

1. Fang Z.Z., Paramore J.D., Sun P., Chandrana K.S.R., Zhang Y., Xia Y., Cao F., Koopman M.M., Free M.M. Powder metallurgy of titanium – past, present, and future. International Materials Reviews. 2018;63(7):407–459. https://doi.org/10.1080/09506608.2017.1366003

2. Froes F.H., Eylon D. Powder metallurgy of titanium alloys. International Materials Reviews. 1990;35(1):162–184. https://doi.org/10.1179/095066090790323984

3. Fang Z.Z., Sun P. Pathways to optimize performance/cost ratio of powder metallurgy titanium – a perspective. Key Engineering Materials. 2012;520:15–23. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.520.15

4. Seong S., Younossi O., Goldsmith B.W., Lang Th., Neumann M. Titanium – industrial base, price trends, and technology initiatives. Santa Monica (CA): RAND Corporation; 2009. 128 p. https://doi.org/10.7249/MG789

5. Froes F.H.S., Gungor M.N., Ashraf Imam M. Cost-affor dable titanium: The component fabrication perspective. Journal of the Minerals, Metals and Materials Society. 2007;59(6):28–31. https://doi.org/10.1007/s11837-007-0074-8

6. Рубцов А.Н., Олесов Ю.Г., Антонова М.М. Гидрирование титановых материалов. Киев: Наукова думка, 1971. 128 с.

7. Zhu L., Kong L., Yang B., Xu B. Production of low-oxygen titanium powder by thermochemical and electroche mical processes: Current state and perspectives. Journal of Materials Research and Technology. 2025;36:1522–1535. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2025.03.226

8. Barbis D., Gasior R.M., Walker G.P., Capone J.A., Schaeffer T.S. Titanium powders from the hydride-dehydride process. In: Titanium powder metallurgy: science, technology and applications. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2015. P. 101–116. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800054-0.00007-1

9. Hidalgo A.A., Frykholm R., Ebel Th., Pyczak F. Powder metallurgy strategies to improve properties and processing of titanium alloys: A review. Advanced Engineering Materials. 2017;19(6):1600743. https://doi.org/10.1002/adem.201600743

10. Wang H., Fang Z.Z., Sun P. A critical review of mechanical properties of powder metallurgy titanium. Internatio nal Journal of Powder Metallurgy. 2010;46(5):45–57.

11. Анциферов В.Н., Устинов В.С., Олесов Ю.Г. Спеченные сплавы на основе титана. М.: Металлургия, 1984. 168 с.

12. Majima K., Hirata T., Shouji K. Effects of purity of titanium powder and porosity on static tensile properties of sintered titanium specimens. Journal of The Japan Institute of Metals. 1987;51(12):194–1200. https://doi.org/10.2320/JINSTMET1952.51.12_1194

13. Liu L.H., Yang C., Kang L.M., Qu S.G., Li X.Q., Zhang W. W., Chen W.P., Li Y.Y., Li P.J., Zhang L.C. A new insight into high-strength Ti62Nb12.2Fe13.6Co6.4Al5.8 alloys with bimodal microstructure fabricated by semi-solid sintering. Scientific Reports. 2016;6(1):23467. https://doi.org/10.1038/srep23467

14. Panigrahi B.B., Godkhindi M.M. Sintering of titanium: Effect of particle size. International Journal of Powder Metallurgy. 2006;42(2):35–42.

15. Robertson I., Schaffer G. Some effects of particle size on the sintering of titanium and a master sintering curve model. Metallurgical and Materials Transactions A. 2009;40(8):1968–1979. https://doi.org/10.1007/s11661-009-9894-1

16. Qian M., Yang Y.F., Luo S.D., Tang H.P. Pressureless sintering of titanium and titanium alloys: sintering densification and solute homogenization. In: Titanium powder metallurgy: science, technology and applications. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2015. P. 201–218. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-800054-0.00012-5

17. Pereloma E.V., Savvakin D.G., Carman A., Gazder A., Ivasishin O.M. Microstructure development and alloying elements diffusion during sintering of near-β titanium alloys. In: Powder Metallurgy of Titanium. Brisbane, Australia: Trans Tech Publications Ltd, 2012. P. 49–56. https://doi.org/10.4028/b-HGgP7a

18. Panigrahi B.B. Sintering behaviour of Ti–2Ni and Ti–5Ni ele mental powders. Materials Letters. 2007;61(1):152–155. https://doi.org/10.1016/j.matlet.2006.04.025

19. Xia Y., Schaffer G. B., Qian M. The effect of a small addition of nickel on the sintering, sintered microstructure, and mechanical properties of Ti–45Al–5Nb–0.2C–0.2B alloy. Journal of Alloys and Compounds. 2013;578:195–201. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2013.05.104

20. Liu H.-W., Bishop D. P., Plucknett K. P. A comparison of Ti–Ni and Ti–Sn binary alloys processed using powder metallurgy. Materials Science and Engineering A. 2015;644:392–404. https://doi.org/10.1016/j.msea.2015.07.085

21. Robertson I.M., Schaffer G.B. Design of titanium alloy for efficient sintering to low porosity. Powder Metallurgy. 2009;52(4): 311–315. https://doi.org/10.1179/003258909X12502872942499

22. Liu Y., Chen L.F., Tang H.P., Liu C.T., Liu B., Huang B.Y. Design of powder metallurgy titanium alloys and composites, Materials Science and Engineering: A. 2006;418:25–35. https://doi.org/10.1016/j.msea.2005.10.057

23. Esteban P.G., Bolzoni L., Ruiz-Navas E.M., Gordo E. PM processing and characterisation of Ti–7Fe low cost titanium alloys. Powder Metallurgy. 2011;54(3):242–252. https://doi.org/10.1179/174329009X457063

24. Yang Y.F., Luo S.D., Bettles C.J., Schaffer G.B., Qian M. The effect of Si additions on the sintering and sintered microstructure and mechanical properties of Ti–3Ni alloy. Materials Science and Engineering: A. 2011;528(24):7381–7387. https://doi.org/10.1016/j.msea.2011.06.029

25. Xia Y., Yu P., Schaffer G.B., Qian M. Cobalt-doped Ti–48Al–2Cr–2Nb alloy fabricated by cold compaction and pressureless sintering. Materials Science and Engineering: A. 2013;574:176–185. https://doi.org/10.1016/j.msea.2013.03.023

26. Xia Y., Luo S.D., Wu X., Schaffer G.B., Qian M. The sintering densification, microstructure and mechanical pro perties of gamma Ti–48Al–2Cr–2Nb alloy with a small addition of copper. Materials Science and Engineering: A. 2013;559:293–300. https://doi.org/10.1016/j.msea.2012.08.100

27. Savvakin D.H., Humenyak M.M., Matviichuk M.V. Molyar O.H. Role of hydrogen in the process of sintering of titanium powders. Materials Science. 2012;47(5):651–661. https://doi.org/10.1007/s11003-012-9440-y

28. Ивасишин О.М., Саввакин Д.Г., Гуменяк Н.М. Дегидрирование порошкового гидрида титана и его роль в активации спекания. Металлофизика и новейшие технологии. 2011;33(7):899–917.

29. Raynova S., Yang F., Bolzoni L. Mechanical behaviour of induction sintered blended elemental powder metallurgy Ti alloys. Materials Science and Engineering: A. 2020;799:140–157. https://doi.org/10.1016/j.msea.2020.140157

30. Weston N., Jackson M. FAST-forge – A new cost-effective hybrid processing route for consolidating titanium powder into near net shape forged components. Journal of Mate rials Processing Technology. 2017;243:335–346. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2016.12.013

31. Careau S.G., Ulate-Kolitsky E., Tougas B. Direct powder forging – A new approach for near net shape processing of titanium. Powders. 2023;2(1):21–31. https://doi.org/10.3390/powders2010002

32. Singh A.P., Gabbitas B., Zhang D. Fracture toughness of powder metallurgy and ingot titanium alloys – A review. Key Engineering Materials. 2013;551:143–160. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.551.143

33. Romero C., Yang F., Bolzoni L. Fatigue and fracture pro perties of Ti alloys from powder-based processes – A review. International Journal of Fatigue. 2018;117:407–419. https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2018.08.029

34. Weston R. Anatomy of an AM part failure: Lessons for managers, designers and producers from 2021’s Olympic bike crash. Additive Manufacturing. 2022;8(2):115–125. URL: https://www.metal-am.com/articles/anatomy-of-an-am-part-failure-lessons-for-managers-designers-and-producers-from-2021s-olympic-bike-crash/

35. Baker J. An investigation into the handlebar failure that occurred in the Australian men’s team pursuit race at the Tokyo 2020 Olympics. Report. 2022. 171 p. URL: https://assets.auscycling.org.au/s3fs-public/2022-02/handlebar-9_21-ev-3_5-combined-inc-annexes-appendicies.pdf?utm_source=Metal+AM&utm_medium=magazine (Accessed: 30.04.2025).

36. Гончаров И.Н. Способ переработки титановой губки и устройство для осуществления способа: Авт. св-во 132409 (СССР). 1960.

37. Olsson L.R., Lampe V., Fischmeister H. Direct forging of high-alloy steel powders to bar stock. Powder Metallurgy. 1974;17(34):347–362. https://doi.org/10.1179/pom.17.34.1974.007

38. Careau S.G., Bernard Tougas B., Ulate-Kolitsky E. Effect of direct powder forging process on the mechanical pro perties and microstructural of Ti–6Al–4V ELI. Materials. 2021;14(16):4499. https://doi.org/10.3390/ma14164499

39. ASTM F136-21. Standard specification for wrought titanium-6aluminium-4vanadium ELI (Extra Low Interstitial) alloy for surgical implant applications (UNS R56401). West Conshohocken, PA: ASTM International, 2018. 5 p.

40. Павлов В.А., Кипарисов С.С., Щербина В.В. Обработка давлением порошков цветных металлов. М.: Металлургия, 1977. 170 с.

41. Павлов В.А. Обработка давлением порошков цветных металлов. Запорожье: ОАО «Мотор Сич», 2010. 347 с.

42. Дорофеев Ю.Г. Динамическое горячее прессование пористых материалов. М.: Наука, 1968. 120 с.

43. Дорофеев Ю.Г. Динамическое горячее прессование в металлокерамике. М.: Металлургия, 1972. 176 с.

44. Роман О.В., Шуганов А.Д., Смирнов Г.В. Высокоэнергетические технологии, основанные на применении взрывчатых веществ. В сб.: 50 лет порошковой металлургии Беларуси. История, достижения, перспективы. Минск: ГНПО порошковой металлургии, 2010. С. 583–601.

45. Brown W.F.Jr., Srawley J.E. Plane strain crack toughness testing of high strength metallic materials. In: Plane Strain Crack Toughness Testing of High Strength Metallic Materials. Ed. Committee E-24. West Conshohocken, PA: ASTM International, 1966. 129 p. https://doi.org/https://doi.org/10.1520/STP44663S

46. Murphy Th.F., Lindsley B. Metallographic analysis of PM fracture surfaces. 15 p. URL: https://studylib.net/doc/10702066/metallographic-analysis-of-pm-fracture-surfaces--hoeganae... (Accessed: 30.04.2025).

47. Мажарова Г.Е., Комановский А.З., Чечулин Б.Б., Важенин С.Ф. Обработка титановых сплавов давлением. М.: Металлургия, 1977. 96 с.

48. Илларионов А.Г., Попов А.А. Технологические и эксплуатационные свойства титановых сплавов. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2014. 137 с.

49. Salishchev G.A., Kajbyshev O.A., Gordienko E.G., Chernyakov M.I. Influence of initial structure on superplasticity effect of VTZ-1 titanium alloy. Izvestiya. Non-Ferrous Metallurgy. 1976;4:104–107. (In Russ.).

50. Александров В.К., Аношкин Н.Ф., Белозеров А.П., Бовчар Г.А., Брун М.Я., Ерманок М.З. Полуфабрикаты из титановых сплавов. М.: ОНТИ ВИЛС, 1996. 581 с.

51. Бердоносов С.С. Титан. В кн.: Физическая энциклопедия. В 5 т. (гл. ред. А.М. Прохоров). М.: Большая российская энциклопедия, 1994. Т. 4. 704 с.

52. Robertson I.M., Schaffer G.B. Some Effects of particle size on the sintering of titanium and a master sintering curve model. Metallurgical and Materials Transactions A. 2009;40A: 1968–1979. https://doi.org/10.1007/s11661-009-9894-1

53. Дорофеев Ю.Г., Попов С.Н. Исследование сращивания металлов при динамическом горячем прессовании. Порошковая металлургия. 1971;98(2):44–51.

Об авторах

В. Ю. ДорофеевРоссия

Владимир Юрьевич Дорофеев – д.т.н., профессор кафедры «Материаловедение и технология машиностроения»

Россия, 346428, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

А. Н. Свиридова

Россия

Анна Николаевна Свиридова – к.т.н., доцент кафедры «Автомобили и транспортно-технологические комплексы»

Россия, 346428, Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Просвещения, 132

С. В. Свиридова

Россия

Светлана Владимировна Свиридова – ординатор института медицины и здоровьесбережения

Россия, 392000, г. Тамбов, ул. Интернациональная, 33

Л. И. Свистун

Россия

Лев Иванович Свистун – д.т.н., профессор кафедры инженерии систем управления, материалов и технологий в машиностроении

Россия, 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 2

Рецензия

Для цитирования:

Дорофеев В.Ю., Свиридова А.Н., Свиридова С.В., Свистун Л.И. Особенности уплотнения, формирования структуры и свойств порошкового титана при горячей штамповке. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2025;19(4):28-39. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2025-4-28-39

For citation:

Dorofeyev V.Yu., Sviridova A.N., Sviridova S.V., Svistun L.I. Features of densification, structure formation, and properties of powder titanium under hot die forging. Powder Metallurgy аnd Functional Coatings (Izvestiya Vuzov. Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional'nye Pokrytiya). 2025;19(4):28-39. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2025-4-28-39

JATS XML