Перейти к:

О проблемах применения металлопорошковых композиций в технологии селективного лазерного сплавления

https://doi.org/10.17073/1997-308X-2025-4-91-99

Аннотация

В работе рассмотрены основные методы производства и контроля качества металлопорошковых композиций (МПК), предназначенных для применения в технологии селективного лазерного сплавления (СЛС). Метод СЛС представляет собой послойное лазерное сплавление МПК на поверхности металлической подложки в соответствии с 3D-моделью. В качестве объектов исследования использованы МПК из промышленных сплавов на основе никеля (Inconel 718, ЭП741НП, АЖК), титана (ВТ6, ВТ6с, ВТ20), железа (12Х18Н10Т, система Fe–Cr–Ni–Co–Mo) отечественного производства. Основными методами их изготовления являются газовая атомизация, плазменное центробежное распыление, плазменная атомизация в среде инертных газов. Приведены основные преимущества и недостатки каждого из представленных способов производства МПК. Рассмотрены наиболее распространенные дефекты МПК, возникающие на этапе их получения и применения в процессе СЛС, такие как несоответствие гранулометрического состава, внутренняя пористость, сателлиты, изменение насыпной плотности и текучести, нагар, увеличение содержания газовых примесей и несоответствие химического состава. Предложены основные способы их устранения для сохранения качества выпускаемой продукции. Установлено, что для получения стабильных результатов в процессе послойного синтеза методом СЛС необходимо проводить регулярный контроль качества МПК на соответствие установленным в нормативной документации требованиям (гранулометрический состав – квантили распределения d10 , d50 и d90 , технологические свойства, форма частиц, химический состав, влажность). В случае возникновения на регулярной основе дефектов, которые затруднительно и/или невозможно устранить, наилучшим решением для некоторых сплавов является смена метода производства МПК.

Ключевые слова

Для цитирования:

Басков Ф.А., Логачева А.И., Логачев И.А., Тимофеев А.Н. О проблемах применения металлопорошковых композиций в технологии селективного лазерного сплавления. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2025;19(4):91-99. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2025-4-91-99

For citation:

Baskov F.A., Logacheva A.I., Logachev I.A., Timofeev A.N. Challenges in using powder feedstock for laser powder bed fusion. Powder Metallurgy аnd Functional Coatings (Izvestiya Vuzov. Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional'nye Pokrytiya). 2025;19(4):91-99. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2025-4-91-99

Введение

Непрерывное развитие порошковой металлургии привело к созданию современного способа изготовления деталей – аддитивного производства (АП). Эта технология включает в себя методы послойного сплавления/наплавления порошкового или проволочного материала при помощи высокоэнергетического источника в виде лазера, электронного луча и электрической дуги. Послойное сплавление материала осуществляется в соответствии с 3D-моделью [1].

Наиболее распространенным методом АП является селективное лазерное сплавление (СЛС), суть которого заключается в послойном избирательном лазерном сплавлении порошка на поверхности металлической подложки. Изготовление детали путем СЛС включает в себя следующие операции:

– подготовка 3D-модели детали (слайсинг, выставление поддерживающих структур, расположение детали на металлической подложке, выставление режимов СЛС);

– подготовка оборудования (очистка, выставление плиты построения, загрузка файла с подготовленной моделью в управляющий блок);

– непосредственно процесс СЛС;

– выгрузка плиты построения с деталью;

– постобработка детали (механическая, термическая, газостатическая).

Каждый этап производства необходимо контролировать, так как нарушение технологического процесса приводит к ухудшению качества изделия [2].

Помимо стабильности работы оборудования и программного обеспечения одними из основных параметров, влияющих на качество конечного продукта, являются свойства порошков, режимы СЛС и проработанность геометрии изделий.

Порошковый материал или, как принято в АП, металлопорошковая композиция (МПК), в соответствии с ГОСТ Р 59035–2020 представляет собой объединенный в общую композицию металлический порошок, предназначенный для использования в АП. На этапе производства МПК и их применения в процессе послойного синтеза необходимо контролировать следующие параметры: форму частиц, гранулометрический и химический составы, технологические свойства (насыпную плотность и текучесть), дефекты (внутренние – газовую пористость, внешние – сателлиты), влажность. Несоответствие МПК установленным требованиям приводит к ухудшению качества конечного продукта [3–6].

Правильно подобранный режим СЛС, представляющий собой совокупность параметров процесса, является одним из ключевых факторов, влияющих на конечный результат, в том числе на уровень механических свойств изделия и соответствие геометрическим размерам, указанным в конструкторской документации. С этой целью для каждого сплава проводится отработка режимов СЛС, а для каждой детали – отработка ее геометрических размеров. Каждый из этих этапов является трудоемким и осуществляется итерационным путем, где после получения промежуточных результатов вносятся корректировки в технологический процесс.

Завершающим этапом процесса получения целевого продукта является комплексная постобработка, которая состоит из выбора необходимых механических и термических процессов. На данном этапе происходят отделение детали от поверхности металлической подложки, удаление поддерживающих структур и остатков МПК с поверхности и из каналов детали, механическая обработка детали с целью доведения до заданных конструкторской документацией размеров. Термическая и газостатическая обработки используются для снятия термических напряжений, уменьшения и/или устранения характерных структурных дефектов (поры, трещины), формирования структуры, обеспечивающей максимальный уровень свойств, к примеру за счет выделения упрочняющих фаз, и др. Последовательность технологических операций определяется индивидуально для каждого сплава и типа детали [7–10].

В соответствии с приказом Госкорпорации «Роскосмос» от 12 ноября 2021 г. № 332 АО «Композит» является центром компетенции по аддитивным технологиям (АТ) в ракетно-космической отрасли, в связи с чем выполняет мероприятия, направленные на развитие, разработку, проектирование, анализ новых материалов, а также на отработку технологических подходов и оказание услуг в сфере АТ. На сегодняшний день под технологию СЛС адаптировано свыше 10 марок промышленных сплавов: ЭП741НП, АЖК, ВЖЛ12У, ВТ6, ВТ6с, ВТ20, ВНЛ-3, ЭИ712, ЭП810, ЭИ835 и т.д. [11–13]. По результатам их адаптации установлено, что природа сплава (химический состав, технологические свойства) и качество МПК ключевым образом влияют на конечный результат. Также можно отметить, что адаптированные под технологию СЛС сплавы не всегда могут быть использованы для других методов АП из-за специфики послойного синтеза в каждом из них.

Целью настоящей работы являлись:

– обзор основных методов производства и контроля качества МПК, применяемых в СЛС;

– анализ предъявляемых к ним требований;

– рассмотрение характерных для МПК дефектов и мероприятий по их устранению.

Методика эксперимента

В качестве объектов исследования в работе использовали МПК из промышленных сплавов на основе никеля (Inconel 718, ЭП741НП, АЖК), титана (ВТ6, ВТ6с, ВТ20), железа (12Х18Н10Т, система Fe–Cr–Ni–Co–Mo), изготовленных отечественными производителями.

Контроль параметров МПК (в состоянии поставки и оставшихся после синтеза) осуществляли по стандартизованным методикам:

– насыпную плотность по ГОСТ 19440-94 и ГОСТ Р 70907-2023;

– текучесть по ГОСТ 20899-98 и ГОСТ Р 70910-2023;

– гранулометрический (фракционный) состав по ГОСТ 18318-94 и ГОСТ Р 70909-2023;

– форму частиц по ГОСТ 25849-83 и ГОСТ Р 70908-2023;

– химический состав (в зависимости от марки сплава);

– газовые примеси (в зависимости от марки сплава).

Микроструктуры МПК и СЛС-образцов исследовали методом оптической микроскопии (ОМ) на микроскопе AxioVert A1 (Carl Zeiss, Германия) с цифровой камерой E3IS PM (Touptek Photonics, Китай) для записи изображения, а также методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) на микроскопе S-3400N (Hitachi High-Technologies Corporation, Япония).

Результаты и их обсуждение

Особенности МПК

Структура и свойства

К МПК, применяемым в СЛС, в большинстве случаев предъявляется стандартный набор требований:

– гранулометрический состав в диапазоне 10–63 мкм (в нормативной документации могут быть указаны квантили распределения d10 , d50 и d90 и процентное содержание частиц, размер которых не соответствует целевой фракции);

– текучесть не более 50 с;

– насыпная плотность не менее 0,5 от плотности материала;

– форма частиц сферическая или округлая;

– влажность не более 0,01 %;

– химический состав, соответствующий марке сплава.

В случае отсутствия требований по кислороду следует определить его предельное содержание для конкретного сплава путем набора статистики, так как в ходе многократного использования (когда не подвергшийся воздействию лазера порошок отправляется на вторичное использование) в МПК оно может увеличиваться, что приводит к деградации механических свойств материала.

Методы производства МПК

Основными методами получения МПК являются газовая атомизация, плазменное центробежное распыление, плазменная атомизация в среде инертных газов. Далее будут описаны основные преимущества и недостатки каждого из них применительно к МПК из сплавов на основе никеля, железа и титана.

Газовая атомизация – один из самых распространенных и производительных методов получения порошкового материала. Его суть заключается в расплавлении металла при помощи индукционной печи и его последующем распылении инертным газом типа аргона. По данной технологии получают МПК преимущественно из сплавов на основе никеля и железа.

Достоинствами данного метода являются: низкая стоимость получаемой продукции за счет высокой производительности процесса и простой схемы получения расплава (системы нагрева и закладки/вид используемого материала для расплавления); возможность изготовления широкого перечня материалов; узкий гранулометрический состав.

К недостаткам можно отнести: наличие сателлитов на поверхности МПК; внутреннюю газовую (аргонную) пористость; окисление частиц (в случае открытой выплавки); присутствие пылевидной фракции, ухудшающей технологические свойства МПК и требующей дополнительной операции по ее сепарации. Внутренняя пористость появляется в момент распыления расплава в результате захвата аргона каплей расплава. Сателлиты возникают из-за того, что мелкие частицы затвердевают быстрее, легче переносятся и сталкиваются с более крупными частицами под действием турбулентных потоков [14].

Плазменное центробежное распыление (ПЦР). В данном методе изготовления порошка в качестве исходного сырья используется цилиндрическая заготовка, торец которой при быстром вращении (до 35 000 об/мин) оплавляется под действием мощной плазменной дуги постоянного тока. В результате такого воздействия на торце заготовки образуется тонкая пленка расплава, капли которого отрываются от поверхности и сфероидизируются под действием сил поверхностного натяжения. Процесс распыления осуществляется в среде инертных газов (аргоногелиевая смесь) при избыточном давлении.

Наибольшее распространение данный способ получил для изготовления МПК на основе никеля и железа. К его преимуществам можно отнести высокие технологические свойства получаемого порошка, однородность химического состава, низкое содержание газовых примесей, высокую производительность, минимальное количество внешних и внутренних дефектов. Последнее объясняется особенностями процесса центробежного распыления – относительно невысокой скоростью охлаждения, позволяющей капле расплава полностью сфероидизироваться перед затвердеванием, и отсутствием турбулентных потоков, способствующих образованию сателлитов [14].

Недостатками метода ПЦР являются: более высокая стоимость МПК, так как исходная цилиндрическая заготовка изготавливается за несколько переделов (выплавка, механическая обработка), и к ней предъявляются жесткие требования (минимальное биение, однородный химический состав, отсутствие дефектов в виде трещин и раковин) и низкий уровень выхода целевой фракции. Кроме того, номенклатура промышленных сплавов, которые могут быть использованы для получения МПК данным методом, ограничена [15].

Плазменная атомизация в среде инертных газов. В качестве распыляемого материала используют проволоку диаметром до 5 мм. Данная технология зарекомендовала себя преимущественно для производства МПК на основе титана и ряда сплавов на основе никеля. Ее преимуществом является получение МПК с однородным химическим составом, узким гранулометрическим составом, низким содержанием внешних и внутренних дефектов и высокими технологическими свойствами.

Недостатками данного метода являются: ограниченный перечень сплавов (определяется наличием того или иного сплава в виде проволоки); невысокая производительность по сравнению с методами, описанными выше; высокая стоимость [16].

Также стоит упомянуть технологию плазменной сфероидизации, сущность которой заключается в обработке порошков в потоке термической плазмы. Данный метод не является самостоятельным способом получения МПК, а применяется для сфероидизации порошков, обладающих осколочной морфологией или неправильной формой частиц, тем самым делая их пригодными для применения в технологии СЛС. Кроме того, обработка МПК в потоке термической плазмы приводит к уменьшению количества дефектов в виде сателлитов, улучшая тем самым технологические свойства композитов. Однако использование данного метода может привести к изменению гранулометрического состава МПК и увеличению количества пылевидных частиц, ухудшающих текучесть. Для устранения пылевидной фракции осуществляют дополнительные операции по ее отделению, например ультразвуковую отмывку.

Дефекты МПК, причины их образования

и способы предотвращения их появления

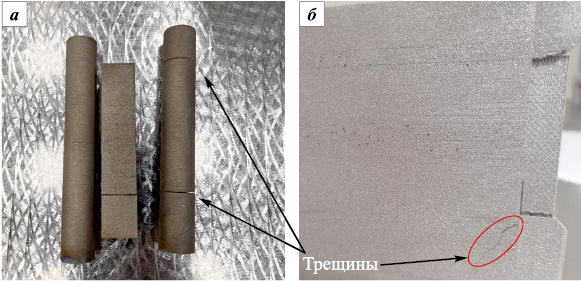

Несоответствие гранулометрического состава. Изменение гранулометрического состава МПК относительно ранее использованного при отработке режимов СЛС приводит к изменению общего энерговклада, нарушению теплопередачи, что, в свою очередь, способствует образованию трещин и короблению материала (рис. 1, а). Несоответствие гранулометрического состава имеет накопительный характер в результате многократного использования одной и той же МПК [17]. Уменьшение доли мелких частиц способствует ухудшению процесса нанесения МПК на платформу построения, что приводит к снижению плотности наносимого слоя. Воздействие лазера на менее плотный слой приводит к локальному перегреву, увеличению количества термических напряжений и образованию дефектов в виде трещин (рис. 1, б). Стоит отметить, что негативное влияние преимущественно наблюдается при построении деталей сложной формы и/или больших размеров.

Рис. 1. Внешний вид поверхностных дефектов в образцах-свидетелях из сплава ВТ6 (а) |

Устранить данную проблему можно путем проведения корректировки режимов СЛС и/или добавления (домешивания) в объем МПК порошка с определенным размером частиц для достижения необходимого гранулометрического состава с требуемыми квантилями распределения d10 , d50 и d90 .

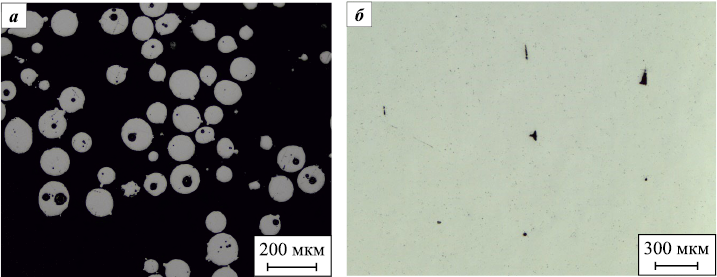

Внутренняя пористость. Ее образование в МПК происходит в результате захвата рабочего газа на этапе производства. Данный тип дефектов свойственен преимущественно методу газовой атомизации. Применение МПК с внутренней газовой пористостью приводит к ее унаследованию СЛС-материалом, а также неравномерному сплавлению, в результате чего образуется так называемый нагар (рис. 2). Уменьшить пористость СЛС-материала можно путем корректировки режимов сплавления и/или использования МПК с минимальным содержанием газовой пористости за счет применения другого метода производства МПК.

Рис. 2. Микроструктура МПК (а) и СЛС-материала из сплава Inconel 718 (б) |

Сателлиты. Данный дефект, как было отмечено выше, наблюдается при использовании метода газовой атомизации. Содержание в МПК большого количества частиц с сателлитами приводит к ухудшению технологических свойств, увеличению нагара в процессе послойного сплавления. Несколько снизить нагар можно путем корректировки режимов сплавления. Для уменьшения в объеме МПК частиц с сателлитами проводят дополнительный рассев и обработку в потоке термической плазмы. Однако все это усложняет подготовку МПК к СЛС-процессу и приводит к удорожанию конечной продукции.

Насыпная плотность. При выборе МПК стоит обращать внимание на этот показатель. Он должен соответствовать наибольшему теоретическому значению и быть сопоставим с насыпной плотностью порошков от лучших производителей. Более низкие ее значения являются следствием увеличения внутренней пористости и/или результатом изменения гранулометрического состава. Использование в процессе СЛС порошка с пониженной насыпной плотностью может привести к формированию дополнительных дефектов в СЛС-материале, а также быть причиной появления нагара.

Решением данной проблемы могут быть проведение дополнительной классификации и/или добавление (домешивание) в объем МПК порошка с определенным размером частиц для получения необходимого гранулометрического состава с требуемыми квантилями распределения d10 , d50 и d90 . Дополнительно следует проверить стабильность процесса получения МПК.

Текучесть порошка. Снижение текучести порошка происходит в результате изменения фракционного состава, увеличения количества дефектных частиц и, в редких случаях, из-за повышенной влажности (при неправильном хранении). Уменьшение текучести МПК приводит к увеличению времени подготовки оборудования, засорению системы повторной подачи порошка (рециклинг) в случае наличия у оборудования данной функции. Также в ряде работ установлено, что порошок с плохой текучестью хуже наносится на поверхности металлической подложки. Это проявляется в самом процессе нанесения и равномерности распределения МПК [17–19].

Повысить текучесть МПК можно за счет проведения дополнительной классификации и/или изменения гранулометрического состава порошка. В случае, когда причиной ее уменьшения становится повышенная влажность, осуществляют вакуумную сушку МПК.

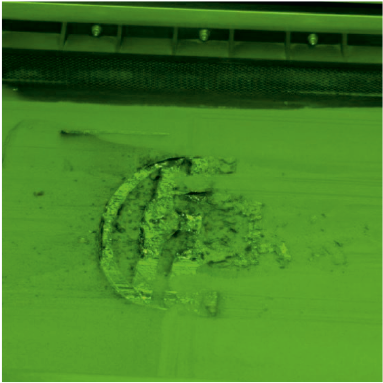

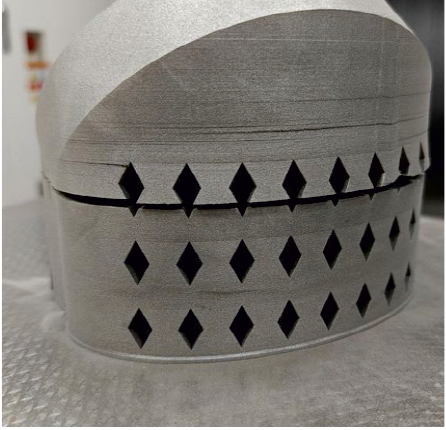

Нагар. На сегодняшний день установлено, что так называемый нагар – это мелкодисперсные черные частицы, образующиеся в процессе послойного синтеза. Его появление приводит к засорению системы фильтрации и зеркал, нарушению процесса СЛС из-за их попадания на уже сплавленные слои, что способствует образованию потенциальных дефектов, а в некоторых случаях вызывает остановку печати (рис. 3). Увеличение обдува приводит не только к выдуванию нагара из зоны сплавления, но и к перемещению мелкодисперсных порошков, попадающих в систему фильтрации. Уменьшение доли мелкодисперсных частиц приводит к нарушению гранулометрического состава МПК. Косвенно установлено, что МПК с повышенной внутренней пористостью и большой долей сателлитов склонны к образованию большего количества нагара. Проведение корректировки режимов СЛС не приводит к значительным результатам. В дальнейшем будут проведены работы по более детальному изучению причин образования данного дефекта применительно к МПК из разных сплавов.

Рис. 3. Внешний вид заготовки из сплава Inconel 718 |

Газовые примеси. По результатам проведенных исследований и анализа литературных источников можно отметить, что при правильном хранении насыщение МПК кислородом практически не происходит. У композиций из титановых сплавов в процессе хранения наблюдается незначительное увеличение содержания кислорода в пределах допустимых для конкретной марки материала значений. Увеличение концентрации кислорода в МПК происходит в случаях неправильного контроля условий окружающей среды, а также при работе на оборудовании с подогревом рабочей области свыше 500 °С. На сегодняшний день у большинства промышленных СЛС-установок данная опция отсутствует. Стоит отметить, что при добавлении свежей МПК к вторичной происходит замедление процесса ее насыщения кислородом. Данная особенность характерна для сплавов на основе титана [18; 19].

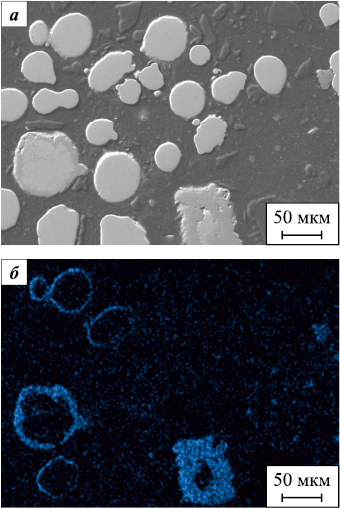

Применение МПК с заведомо окисленными частицами приводит к переносу оксидных фаз в объем СЛС-материала и ухудшению его механических свойств (преимущественно пластичности) [19]. Снижения содержания кислорода в ходе СЛС не происходит. На рис. 4 представлена характерная микроструктура частиц МПК сплава системы Fe–Cr–Ni–Co–Mo, в объеме которых зафиксированы оксидные включения. МПК с подобными дефектами не допускаются к применению в СЛС.

Рис. 4. Микроструктура окисленных частиц МПК сплава |

Масштабный фактор. В случае отработки режимов СЛС на небольших образцах (чаще всего в виде кубиков размером 10×10×10 мм) при переходе к крупногабаритным заготовкам стоит учитывать их геометрию. Из-за особенностей СЛС-метода в процессе послойного синтеза происходит накопление термических напряжений, которые могут приводить к короблению и образованию трещин (рис. 5). В связи с этим при изготовлении заготовки сложной формы потребуется провести несколько итераций, после каждой из которых будут внесены корректировки в 3D-модель и режимы СЛС. На сегодняшний день отсутствуют программы, которые позволяют свести к минимуму процесс отработки детали, в связи с чем опыт оператора играет ключевую роль.

Рис. 5. Внешний вид заготовки из сплава ВТ6 |

Химический состав. В результате исследования исходных МПК на основе никеля, титана и железа и синтезированных из них материалов не выявлено изменений химического состава в части основных элементов. В литературных источниках отмечается, что испарение наблюдается в случае проведения процесса при избыточном общем энерговкладе. В рамках эксперимента было установлено, что испарению подвержены преимущественно легкоплавкие элементы Mg, Zn, Al [20], в связи с чем контроль общего химического состава проводится реже по сравнению с определением газовых примесей.

Заключение

По результатам проведенного анализа установлено, что для выявления всех рассмотренных типов дефектов (пористость, трещины, оксидные включения и т.д.) необходимо проводить регулярный контроль качества МПК, позволяющий выявить тенденцию к деградации их свойств. Для этого следует контролировать гранулометрический состав, технологические характеристики (насыпную плотность и текучесть), форму частиц, химический состав МПК как в состоянии поставки, так и после процессов послойного синтеза.

Применение качественной МПК способствует получению стабильных результатов. В случае возникновения на регулярной основе дефектов (пористости или нагара), а также низкие технологические свойства, которые затруднительно и/или невозможно устранить корректировкой режимов СЛС или постобработкой, наилучшим решением для некоторых сплавов является смена метода производства МПК.

Стоит отметить, что на сегодняшний день существует тенденция к адаптации промышленных сплавов под технологию АП. При этом необходимо учитывать, что не все материалы пригодны для послойного сплавления ввиду особенностей их химического состава. Так как АП является процессом, родственным сварке, то сплавы с ограниченной свариваемостью малоприменимы для послойного синтеза.

Список литературы

1. Nandhakumar R., Venkatesan K. A process parameters review on selective laser melting-based additive manufacturing of single and multi-material: Microstructure, physical properties, tribological, and surface roughness. Materials Today Communications. 2023;35: 1–41. https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.105538.

2. Sefene E.M. State-of-the-art of selective laser melting process: A comprehensive review. Journal of Manufacturing Systems. 2022;63:250–274. https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2022.04.002

3. Haferkamp L., Haudenschild L., Spierings A., Wegener K., Riener K., Ziegelmeier S., Gerhard J.L. The influence of particle shape, powder flowability, and powder layer density on part density in laser powder bed fusion. Metals. 2021;11(3):418. https://doi.org/10.3390/met11030418

4. Pleass C., Jothi S. Influence of powder characteristics and additive manufacturing process parameters on the microstructure and mechanical behaviour of Inconel 625 fabricated by selective laser melting. Additive Manufacturing. 2018;24:419–431. https://doi.org/10.1016/j.addma.2018.09.023

5. Haferkamp L., Spierings A., Rusch M., Jermann D., Spurek A.M., Wegener K. Effect of particle size of monomodal 316L powder on powder layer density in powder bed fusion. Progress in Additive Manufacturing. 2020;6(3):1–8. https://doi.org/10.1007/s40964-020-00152-4

6. Spierings A.B., Herres N., Levy G. Influence of the particle size distribution on surface quality and mechanical properties in AM steel parts. Rapid Prototyping Journal. 2011;17(3):195–202. https://doi.org/10.1108/13552541111124770

7. Wang G., Li B., Sun Y., Xia Y., Du J., Su G., Wang J., Han C. Characterization of microstructure and texture evolution of selective laser melting of nickel-based alloy subjected to machining. Journal of Manufacturing Processes. 2025;140: 63–77. https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2025.02.045

8. Wang W., Wang S., Zhang X., Chen F., Xu Y., Tian Y. Process parameter optimization for selective laser melting of Inconel 718 superalloy and the effects of subsequent heat treatment on the microstructural evolution and mechanical properties. Journal of Manufacturing Processes. 2021;64:530–543. https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2021.02.004

9. Korkmaz M.E., Gupta M. K., Waqar S., Kuntoglu M., Krolczyk G.M., Maruda R.W., Pimenov D.Y. A short review on thermal treatments of Titanium & Nickel based alloys processed by selective laser melting. Journal of Materials Research and Technology. 2022;16: 1090–1101. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2021.12.061

10. Narasimharaju S.R., Zeng W., See T.L., Zhu Z., Scott P., Jiang (Jane) X., Lou S. A comprehensive review on laser powder bed fusion of steels: Processing, microstructure, defects and control methods, mechanical properties, current challenges and future trends. Journal of Manufacturing Processes. 2022;75:375–414. https://doi.org/10.1016/j.jmapro.2021.12.033

11. Baskov F.A., Sentyurin Zh.A., Logachev I.A., Bychkova M.Ya., Logacheva A.I. Structure and properties of EP741NP heat-resistant nickel alloy produced by selective laser melting. Russian Journal of Non-Ferrous Metals. 2021;62(3):302–310. https://doi.org/10.3103/S1067821221030032

12. Baskov F.A., Sentyurina Zh.A., Kaplanskii Yu.Yu., Logachev I.A., Semerich A.S., Levashov E.A. The influence of post heat treatments on the evolution of microstructure and mechanical properties of EP741NP nickel alloy produced by laser powder bed fusion. Materials Science and Engineering: A. 2021;817:141340. https://doi.org/10.1016/j.msea.2021.141340

13. Baskov F.A., Sentyurina Z.A., Loginov P.A., Bychkova M.Y., Logachev I.A., Levashov E.A. Structure and properties evolution of AZhK superalloy prepared by laser powder bed fusion combined with hot isostatic pressing and heat treatment. Metals. 2023;13:1397. https://doi.org/10.3390/met13081397

14. Nie Y., Tang J., Yang B., Lei Q., Yu S., Li Y. Comparison in characteristic and atomization behavior of metallic powders produced by plasma rotating electrode process. Advanced Powder Technology. 2020;31(5):2152–2160. https://doi.org/10.1016/j.apt.2020.03.006

15. Zhang B., Huang Y., Dou Z, Wang J., Huang Z. Refractory high-entropy alloys fabricated by powder metallurgy: Progress, challenges and opportunities. Advanced Materials and Devices. 2024;9(2):100688. https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2024.100688

16. Hryha E., Riabov D. Metal powder production for additive manufacturing. Encyclopedia of Materials: Metals and Alloys. 2022;3:264–271. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819726-4.00089-2

17. Emminghaus N., Bernhard R., Hermsdorf J., Kaierle S. Residual oxygen content and powder recycling: effects on microstructure and mechanical properties of additively manufactured Ti–6Al–4V parts. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology. 2022; 121:3685–3701. https://doi.org/10.1007/s00170-022-09503-7

18. Moghimian P., Poirie T., Habibnejad-Korayem M., Zavala J.A., Kroeger J., Marion F., Larouche F. Metal powders in additive manufacturing: A review on reusability and recyclability of common titanium, nickel and aluminum alloys. Additive Manufacturing. 2021;43:1–14. https://doi.org/10.1016/j.addma.2021.102017

19. Zhuo Z., Ji R., Wang L., Mao J., Reusability of Ti–6Al–4V powder in laser powder bed fusion: Influence on powder morphology, oxygen uptake, and mechanical properties. Journal of Materials Processing Technology. 2025;335:1–7. https://doi.org/10.1016/j.jmatprotec.2024.118672

20. Chowdhury S., Yadaiah N., Prakash C., Ramakrishna S., Dixit S., Gupta L.R., Buddhi D. Laser powder bed fusion: A state-of-the-art review of the technology, materials, properties & defects, and numerical modelling. Journal of Materials Research and Technology. 2022;20:2109–2172. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2022.07.121

Об авторах

Ф. А. БасковРоссия

Федор Алексеевич Басков – к.т.н., начальник сектора

Россия, 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Пионерская, 4

А. И. Логачева

Россия

Алла Игоревна Логачева – д.т.н, начальник отделения металлических материалов и металлургических технологий

Россия, 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Пионерская, 4

И. А. Логачев

Россия

Иван Александрович Логачев – к.т.н., начальник отдела, зам. начальника отделения

Россия, 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Пионерская, 4

А. Н. Тимофеев

Россия

Анатолий Николаевич Тимофеев – д.т.н, зам. генерального директора по научной работе

Россия, 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Пионерская, 4

Рецензия

Для цитирования:

Басков Ф.А., Логачева А.И., Логачев И.А., Тимофеев А.Н. О проблемах применения металлопорошковых композиций в технологии селективного лазерного сплавления. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2025;19(4):91-99. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2025-4-91-99

For citation:

Baskov F.A., Logacheva A.I., Logachev I.A., Timofeev A.N. Challenges in using powder feedstock for laser powder bed fusion. Powder Metallurgy аnd Functional Coatings (Izvestiya Vuzov. Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional'nye Pokrytiya). 2025;19(4):91-99. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2025-4-91-99

JATS XML