Перейти к:

Комбинированная технология электроискрового и катодно-дугового формирования износо- и жаростойких покрытий

https://doi.org/10.17073/1997-308X-2025-4-60-76

Аннотация

Изучены закономерности формирования стойких к износу и окислению покрытий при комбинированной электроискровой и катодно-дуговой обработке (ЭИКДО) жаропрочного сплава АЖК. Исследовано влияние полярности стержневых электродов на основе Al–Ca и их микролегирования РЗМ (Ce, Er) на структуру, упрочнение и жаростойкость полученных покрытий. Установлено, что при подключении электрода с анодной полярностью формируются покрытия без трещин на основе интерметаллида γ′-Ni3Al (тип L12 , 3,600 Å). Их толщина достигает 15–20 мкм в результате направленного роста кристаллитов с поперечным размером менее 300 нм. При подключении к электроду катодной полярности формируются покрытия, в структуре которых найдены зерна двух интерметаллидов: β-NiAl (тип B2, 2,895 Å) и γ′-Ni3Al (тип L12 , 3,595 Å). Структурно-фазовые превращения, происходящие при обработке электродами с разной полярностью подложки из АЖК с твердостью 5,2 ГПа, являются доминирующими факторами упрочнения. Максимальное значение твердости (12,3 ГПа) зафиксировано в покрытиях, состоящих из β-NiAl и γ′-Ni3Al. При анодной полярности электрода твердость покрытий составляет 7,3 ГПа, и при этом они имеют низкие (112 ГПа) значения модуля упругости. Величина приведенного износа покрытий находится в пределах от 6,0·10–5 до 7,5·10–5 мм3/(Н·м), что в 6 раз меньше, чем у необработанного сплава АЖК. При in-situ ПЭМ-исследовании установлена превосходная термическая стабильность интерметаллидной структуры γ′-Ni3Al при нагреве до t = 700 °C ламели, вырезанной из покрытия, полученного при анодном режиме обработки. Результаты испытаний на стойкость к высокотемпературному окислению при t = 1000 °С свидетельствуют, что покрытия меняют закон окисления сплава АЖК с линейного на логарифмический. Минимальная толщина оксидного слоя (около 3 мкм) установлена у покрытий, полученных при ЭИКДО электродом Al–Ca–Er с анодной полярностью, что в 10 раз меньше таковой для сплава АЖК. Переход к логарифмическому закону окисления обусловлен замедлением диффузии кислорода через образующийся при отжиге барьерный слой NiAl2O4/α-Al2O3 , упрочненный частицами CaMoO4 , что обеспечивает превосходную стойкость к окислению сплава АЖК.

Ключевые слова

Для цитирования:

Муканов С.К., Петржик М.И., Кудряшов А.Е., Логинов П.А., Швындина Н.В., Шевейко А.Н., Купцов К.А., Левашов Е.А. Комбинированная технология электроискрового и катодно-дугового формирования износо- и жаростойких покрытий. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2025;19(4):60-76. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2025-4-60-76

For citation:

Mukanov S.K., Petrzhik M.I., Kudryashov A.E., Loginov P.A., Shvyndina N.V., Sheveyko A.N., Kuptsov K.A., Levashov E.A. Combined technology of electrospark and cathodic-arc formation of wear- and oxidation resistant coatings. Powder Metallurgy аnd Functional Coatings (Izvestiya Vuzov. Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional'nye Pokrytiya). 2025;19(4):60-76. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2025-4-60-76

Введение

На протяжении последних десятилетий большое внимание уделяется развитию способов, позволяющих повысить ресурс конструкционных сплавов, применяемых при высокотемпературной эксплуатации [1; 2], необходимых для развития авиационного, химического и энергетического машиностроения. Одним из ключевых ограничений использования жаропрочных сплавов для ответственных деталей является недостаточная стойкость к износу и окислению, что требует создания эффективных методов модифицирования поверхности [3].

Электроискровая обработка (ЭИО) представляет собой перспективную технологию упрочнения и восстановления функциональных поверхностей, а также обеспечивает формирование покрытий с повышенной износо- и жаростойкостью [4–6]. Ее достоинством является локальное воздействие электрического разряда, что позволяет проводить обработку проблемных участков ответственных деталей без перегрева. Особенностью технологии является необходимость разумного подбора и поддержания режимов обработки, которые обеспечивают формирование покрытий без трещин.

Гибкость применения ЭИО определяется большой номенклатурой составов разработанных электродов, позволяющей подобрать конкретную марку, использование которой улучшает поверхностно-чувствительные свойства изделия. В частности, использование легкоплавких электродов Al–Si, Al–Ca–Si и Al–Ca–Mn при ЭИО образцов сплава ЭП741НП, выращенных селективным лазерным сплавлением (СЛС), приводит к формированию покрытий, содержащих синтезированные при ЭИО частицы интерметаллидов NixAly в [7; 8]. Это позволило не только повысить износостойкость в 4,5 раза за счет интерметаллидного упрочнения, но и снизить шероховатость поверхности до Ra = 3 мкм благодаря залечиваю поверхностных дефектов, присущих СЛС. Кроме этого, реакционный in-situ синтез наночастиц (Al,Ca)O в процессе окислительного отжига покрытий при t = 1000 °С обеспечивает 4-кратное повышение стойкости к окислению сплава ЭП741НП [8]. Дополнительно понизить скорость окисления возможно [9] за счет улучшения трещиностойкости и адгезии оксидного слоя с основой путем микролегирования покрытий редкоземельными металлами (РЗМ). В этой связи особый интерес представляет исследование влияния легирования электродов редкоземельными металлами Al–Ca–РЗМ, где РЗМ = Ce; Er. Такие добавки особенно актуальны для покрытий, наносимых на жаропрочные сплавы для повышения температуры их эксплуатации.

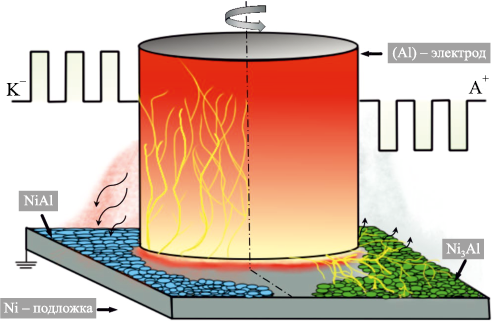

Перспективным является совмещение в одном технологическом цикле процессов автоматизированной электроискровой и катодно-дуговой обработки (ЭИКДО) [10]. Очевидными преимуществами компьютерного управления комбинированной технологией обработки является повышение воспроизводимости технологии и интенсификация массопереноса при катодно-дуговом испарении электрода.

Целью данной работы являлось исследование условий формирования износо- и жаростойких покрытий при комбинировании электроискровой и катодно-дуговой обработки жаропрочного сплава АЖК.

Методика исследований

Для проведения ЭИКДО использовали стержневые электроды диаметром 4 мм из околоэвтектических сплавов Al–Ca–Ce и Al–Ca–Er, приготовленные в соответствии с ТУ 24.45.30–042–11301236–2024. Электроды были получены по двухстадийной технологии: (1) переплавом компонентов шихты в слиток в печи электросопротивления; (2) индукционной плавкой слитка с последующей разливкой расплава в медную изложницу в вакуумной камере при давлении аргона 0,2 атм.

В качестве подложек использовали жаропрочный никелевый сплав марки АЖК, полученный селективным лазерным сплавлением (СЛС) в АО «Композит» (Россия). Химический состав подложек из сплава АЖК представлен ниже [11], мас. %:

|

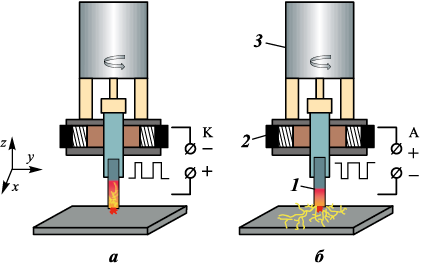

Электроискровую и катодно-дуговую обработку в одном цикле проводили на модернизированной установке колпачного типа УВН-2М (Россия), оснащенной системой ЧПУ для программируемого латерального перемещения образца в процессе обработки по заданному режиму. После достижения форвакуума вакуумную камеру заполняли аргоном до давления 20 Па в соответствии с ТИ 65–11301236–2024. Такое давление является условием возникновения дугового разряда одновременно с электроискровым [10]. Схема реализации ЭИКДО представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема автоматизированной ЭИКДО |

Микроструктура и состав образцов изучены на растровом электронном микроскопе S-3400N (Hitachi, Япония), оснащенном энергодисперсионным спектрометром NORAN System 7 Xray Microanalysis System (Thermo Scientific, США). Для детального исследования микроструктуры покрытий были приготовлены поперечные шлифы с использованием стандартных методов пробоподготовки (шлифовка, полировка) и последующим электрохимическим травлением при постоянном напряжении 10 В в 10 %-ном растворе H2SO4 .

Рентгеноструктурный фазовый анализ (РСФА) проводили по дифрактограммам, полученным на дифрактометре ДРОН-4 (НПП «Буревестник», Россия) с использованием монохроматического излучения CuKα (1,5418 Å), а в случае исследования оксидных слоев – CoKα (1,7902 Å) в интервале углов от 20 до 110°. Для изучения тонкой структуры покрытий применяли просвечивающий электронный микроскоп (ПЭМ) JEM-2100 (Jeol, Япония), оснащенный энергодисперсионным детектором Oxford Instruments X-Max 80. Ламели вырезали из поверхностного слоя покрытия фокусированным ионным пучком (ФИП) на приборе Quanta 200 3D FIB (FEI Company, США). Фольги для ПЭМ готовили ионным травлением на установке PIPS II (Gatan, Inc., США). In-situ исследования структуры покрытий при нагреве до температур 400, 600 и 700 °C, проводили непосредственно в колонне электронного микроскопа. Скорость нагрева составляла 50 °C/мин. Светлопольные изображения структуры и электронограммы получали при выдержке около 15 мин в процессе ступенчатого нагрева ламели.

Для оценки механических свойств (твердости H и модуля упругости E) покрытий проводили измерительное индентирование их поперечных шлифов на нанотвердомере Nano-HardnessTester (CSM Instruments, Швейцария) при максимальной нагрузке 10 мН. Трибологические испытания осуществляли на автоматизированной машине трения Tribometer (CSM Instruments, Швейцария) в соответствии с ASTM G133-22 при комнатной температуре на воздухе в режиме возвратно-поступательного движения. В качестве неподвижного контртела использовали шарик диаметром 3 мм из стали марки 100Cr6 (аналог ШХ15). Условия испытаний были следующими: длина дорожки – 4 мм, прикладываемая нагрузка – 2 Н, максимальная скорость – 5 см/с. Дорожки износа изучали на оптическом профилометре WYKO NT1100 (Veeco, США).

Испытания на стойкость к высокотемпературному окислению осуществляли при циклическом нагреве–охлаждении в муфельной электропечи марки SNOL 7,2/1200 (Литва), выдерживая образцы на воздухе при t = 1000 °С. Суммарное время изотермической выдержки на воздухе составило 30 ч. После каждого термоцикла «нагрев – изотермическая выдержка – охлаждение» образцы взвешивали на аналитических весах ALC-210d4 Acculab (США) с точностью 10–5 г. Удельный прирост массы (K) рассчитывали по формуле:

K = ∆m/S0 ,

где ∆m – разность между массами образца до испытания и после окисления, мг; S0 – суммарная площадь поверхности образца до испытания, см2.

Результаты

Структура легкоплавких электродов

Al–Ca–РЗМ (Се, Er)

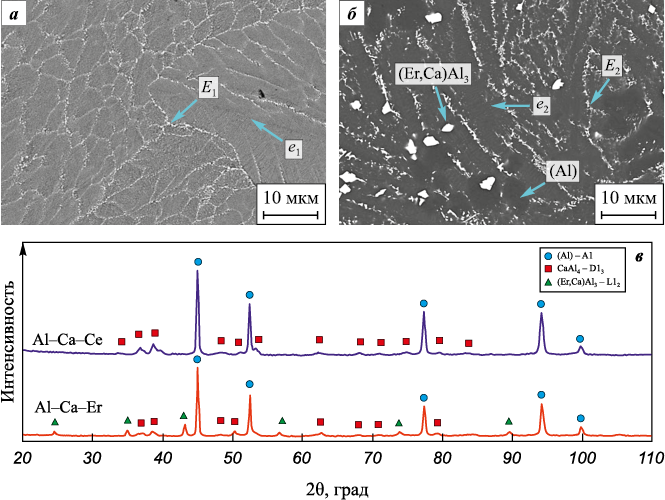

На рис. 2, а, б приведены микроструктуры легкоплавких электродов, а на дифракционном спектре (рис. 2, в) отмечены линии, соответствующие их фазовым составляющим. Видно, что электроды Al–Ca–Ce имеют околоэвтектическую структуру, что соответствует результатам работы [12]. Она состоит (табл. 1) из дисперсных двойной e1 [(Al) + CaAl4 ] и тройной E1 [(Al) + CaAl4 + (Ca,Ce)Al4 ] эвтектик, а также дендритов со структурой твердого раствора на основе алюминия (Al).

Рис. 2. РЭМ-изображения в режиме обратноотраженных электронов микроструктуры

Таблица 1. Распределение элементов по структурным составляющим

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Как видно на рис. 2, б, присутствие Er в составе электрода Al–Ca–Er приводит к формированию светлых ограненных первичных кристаллов Al3(Er,Ca). Таким образом, основными структурными составляющими электрода Al–Ca–Er являются дисперсные двойная [(Al) + CaAl4 ] и тройная [(Al) + CaAl4 + + (Er,Ca)Al3 ] эвтектики, а также первичные кристаллы Al3(Er,Ca) и дендриты (Al). Распределение элементов по структурным составляющим электродов Al–Ca–Ce и Al–Ca–Er показано в табл. 1.

Кинетика формирования и структура покрытий

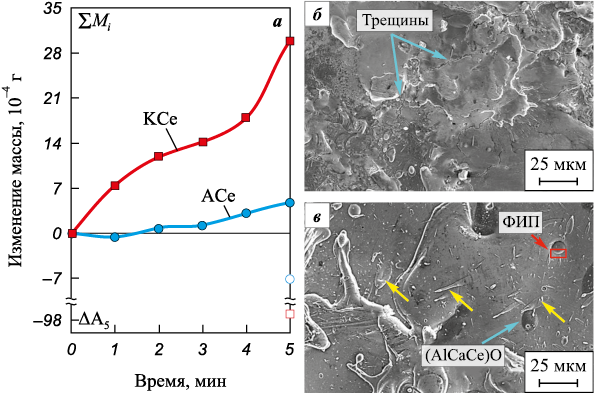

Кинетические кривые массопереноса в зависимости от установленной полярности представлены на рис. 3. Наибольший удельный привес массы подложки, соответствующий максимальной толщине покрытия, независимо от полярности электродов наблюдается после 5 мин обработки. Причем удельная эрозия при катодном подключении электрода после 5 мин обработки (ΔА5 = −94,9·10−4 г) на порядок выше, чем при анодной полярности (ΔА5 = −7,1·10−4 г). Кривая прироста массы подложки при реализации анодной полярности (ACe) свидетельствует о низком вкладе массопереноса (ΔK5 = 4,8·10−4 г). В данном случае увеличение массы наблюдается только после 3 мин обработки.

Рис. 3. Кинетические кривые массопереноса электрода Al–Ca–Ce при ЭИКДО подложки |

На поверхности покрытий серии ACe можно отметить наличие вытянутых застывших капель (рис. 3, в), некоторые из которых выделены желтыми стрелками. Их образование при анодной полярности можно объяснить протеканием локального плавления легкоплавких структурных составляющих в катодном пятне [12]. Также на поверхности этих покрытий обнаружены оксидные частицы (выделены оранжевыми стрелками) размером около 15 мкм. По данным ЭДС в этих частицах помимо кислорода установлена высокая концентрация Al (от 28 до 33 ат. %) и Ca (от 6 до 10 ат. %). По этим данным оксидные частицы содержат около 1 ат. % Ce и Er, что ожидаемо из-за их высокого сродства к кислороду. При катодной полярности поверхность покрытий (KEr и KCe) приобретает вид перекрывающих друг друга затвердевших капель расплава. Но при этом они менее однородны по составу. Стоит отметить, что в отличие от серии А на поверхности покрытий K обнаружены трещины.

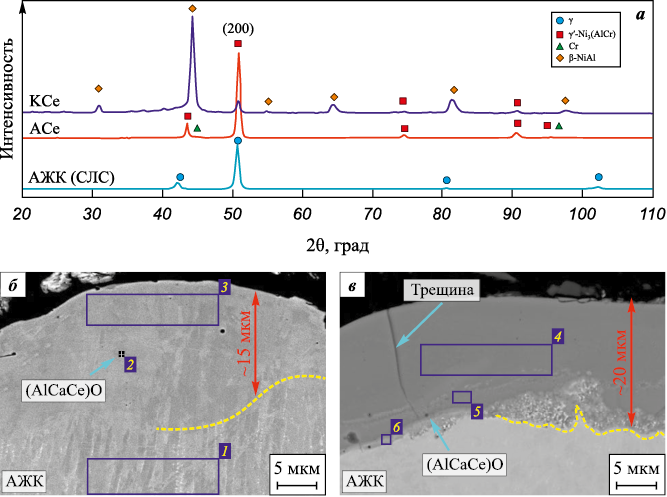

Анализ рентгеновских спектров (рис. 4, а) исходной и подвергнутой ЭИКДО подложек показал различие фазового состава покрытий в зависимости от полярности электродов. При катодной полярности (обр. KCe) в покрытии формируется фаза β-NiAl, имеющая упорядоченную кубическую кристаллическую решетку типа B2, и γ′-Ni3(AlCr) с упорядоченной L12 сверхструктурой. Причем доля β-фазы является наибольшей (табл. 2) и составляет 84,6 мас. %.

Рис. 4. Дифрактограммы исходного и подвергнутого ЭИКДО сплава АЖК

Таблица 2. Фазовый состав сплава АЖК – исходного и подвергнутого ЭИКДО

|

Подключение анодной полярности к электроду (обр. АCe) приводит к формированию покрытия, состоящего преимущественно из фазы γ′-Ni3(AlCr) (97,6 мас. %). Дифракционные пики β-фазы на дифрактограмме не обнаружены. Это свидетельствует о недостаточном количестве свободного Al в ЭИ-расплаве, необходимого для формирования эквиатомного алюминида NiAl.

На рис. 4, б, в представлены типичные изображения поперечных шлифов покрытий. Покрытия ACe и AEr не имеют ярко выраженной границы раздела с подложкой, что связано с близкой концентрацией элементов (табл. 3). Однако, по данным ЭДС, (обл. 1 и 3) содержание Al (15 ат. %) в покрытиях практически вдвое выше, чем в сплаве АЖК (9 ат. %). В обьеме покрытия Ca не обнаружено, а содержание Ce не превышает 0,2 ат. %. Однако в структуре покрытий распределены мелкие черные включения, идентифицированные ЭДС как (AlCaCe)O (табл. 3, обл. 2). Более крупные частицы такого же состава были обнаружены на поверхности этих покрытий (см. рис. 3, в).

Таблица 3. Результаты ЭДС областей покрытий ACe и KCe, показанных на рис. 4

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Толщина покрытий (от 18 до 20 мкм), сформированных при катодной полярности, выше по сравнению с анодными покрытиями ACe и AEr (15 мкм). Микроструктура этих покрытий (рис. 4, в) имеет заметные отличия из-за увеличения в них содержания элементов из электродов Al–Ca–РЗМ. Так, в табл. 3 показано, что в покрытиях серии K концентрация Al достигает 74 ат. %, при этом содержание Ni падает до 15 ат. %. Причем можно четко проследить границу раздела между АЖК-подложкой и покрытиями: она неоднородна по структуре и составу, а содержание Ni в этой зоне составляет около 30 ат. %. Следует отметить, что при катодной полярности Ca и РЗМ распределены в покрытиях более равномерно в отличие от образцов ACe и AEr. При этом содержание РЗМ в них не превышает 0,6 ат. %.

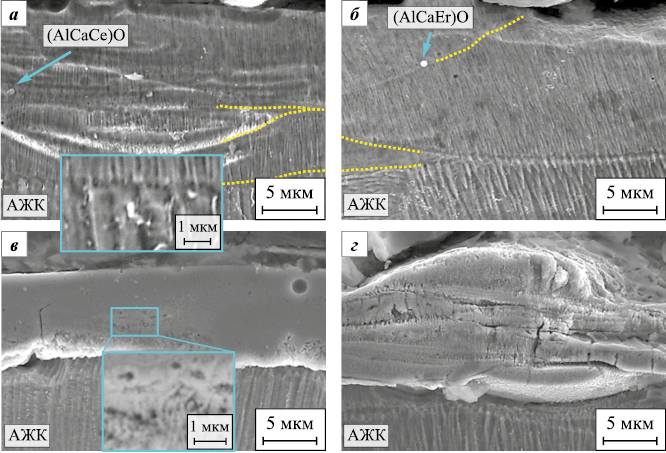

Микроструктура покрытий серии А (рис. 5, а, б) состоит из однородных тонких столбчатых кристаллов, что полностью отличается от микроструктур как электродов, так и подложки. Желтые пунктирные линии обозначают границы закристаллизовавшихся капель расплава. Ориентация кристаллитов совпадает с направлением роста АЖК-сплава, что также можно проследить по увеличению интенсивности пика 200γ′ в районе 2θ = 50° (рис. 4, а). Столбчатые кристаллиты растут от границы раздела к поверхности при кристаллизации капель расплава.

Рис. 5. РЭМ-изображения в режиме вторичных электронов микроструктуры |

Покрытия, сформированные при катодной полярности, имеют иную структуру (рис. 5, в, г). Она характеризуется менее выраженной металлографической текстурой. По сравнению с подложкой покрытие менее подвержено химическому травлению, что указывает на его высокую коррозионную стойкость.

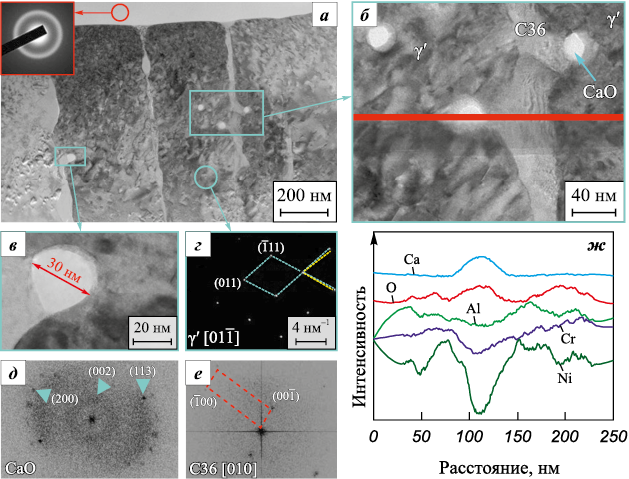

Для детального исследования структуры покрытий без трещин, полученных при анодной полярности, рассмотрена тонкая структура образца ACe. На рис. 6, а приведено светлопольное изображение ламели, вырезанной с его поверхности (см. рис. 3. в). Покрытие состоит из столбчатых кристаллов с высокоориентированным направлением роста вдоль оси зоны [01–1]. Оксидная частица, расположенная выше столбчатых кристаллов на поверхности покрытия, имеет аморфную структуру, что подтверждено электронной дифракцией с аморфным гало (вставка на рис. 6, а).

Рис. 6. Тонкая структура образца ACe, полученного при анодной полярности ЭИО |

Столбчатые кристаллы сечением около 300 нм, по данным электронной дифракции, состоят из γ′-фазы с упорядоченной кристаллической структурой L12 . Анализ электронограммы (рис. 6, г), соответствующей γ′-фазе, показал смещение атомных плоскостей (отмечены желтой штриховой линией), что может быть результатом движения дислокаций.

Преимущественно по границам столбчатых кристаллов расположены сферические наночастицы размером до 30 нм (рис. 6, в). Анализ этих частиц показал (рис. 6, б, ж), что они обогащены кальцием и кислородом, но при этом установлено резкое понижение концентрации всех остальных элементов. По данным рис. 6, д эти оксиды обладают орторомбической решеткой со структурой типа CaO.

Между тем границы зерен γ′ содержат сильно искаженную вторичную фазу (рис. 6, б). Судя по данным ЭДС она представляет соединение Ni53,21Al20Cr15,85Co6,5Mo4,45 . Большое межплоскостное расстояние (d = 5,7 Å), по данным Фурье-преобразования (рис. 6, д), позволяет предположить, что дифракция получена от плоскости [10–10] гексагональной фазы Лавеса (AB2 ) структурного типа С36. Расчетный период кристаллической решетки для тетрагональной фазы составил а = 6,63 Å и с = 11,05 Å. На основании соотношения элементов можно предположить, что фаза Лавеса имеет формулу (Ni,Co)2(Al,Cr,Mo).

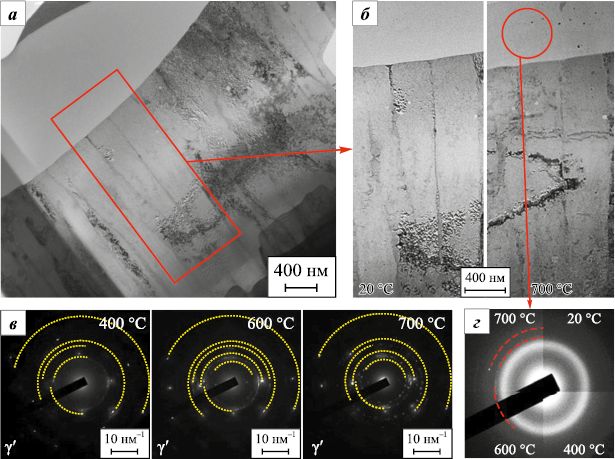

На рис. 7 приведены внешний вид ламели и увеличенные изображения выделенной области до и после вакуумного отжига при t = 700 °C. Заметное изменение контраста в некоторых областях свидетельствует о релаксации внутренних напряжений (рис. 7, б). Представленный ряд электронограмм (рис. 7, в), полученных от столбчатых кристаллов γ′-фазы при нагреве ламели до 700 °C, подтверждает ее хорошую термическую стабильность. Вместе с этим при t = 600 °C в аморфной частице (AlCaCe)O, расположенной на поверхности покрытия, наблюдаются нанокристаллические частицы (рис. 7, г). Их межплоскостные расстояния (3,05 Å, 2,90 Å) соответствуют смешанному оксиду CaAl2O4 моноклинной сингонии.

Рис. 7. Общий вид ламели (а), увеличенные ее изображения до и после вакуумного нагрева |

Механические и трибологические свойства покрытий

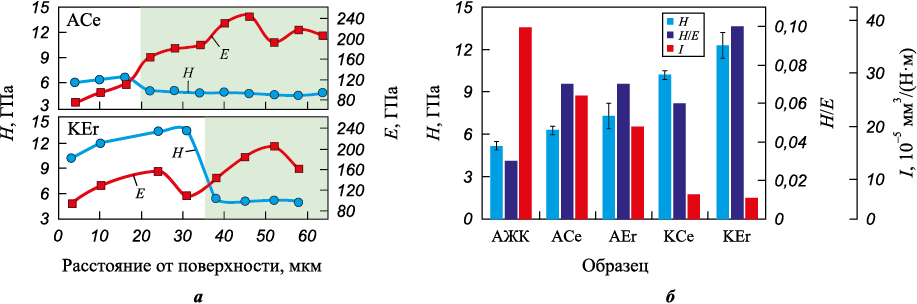

Результаты инструментального наноиндентирования (рис. 8, а) показали, что ЭИКДО увеличивает твердость и понижает модуль упругости подложки из сплава АЖК. Присутствие Er в покрытиях оказывает более заметное влияние на твердость по сравнению с легированием электрода Ce. Причем максимальные ее значения (12,3 ± 0,3 и 10,2 ± 0,3 ГПа соответственно) зафиксированы после использования при обработке катодной полярности. На рис. 8, б также представлены зависимости отношения H/E, характеризующего «живучесть» покрытий. Примечательно, что покрытия имеют низкие значения модуля упругости (Е ≤ 160 ГПа), что не типично для интерметаллидов: 178 ГПа для Ni3Al и 284 для NiAl [14].

Рис. 8. Распределение твердости и модуля упругости по толщине образца (а) |

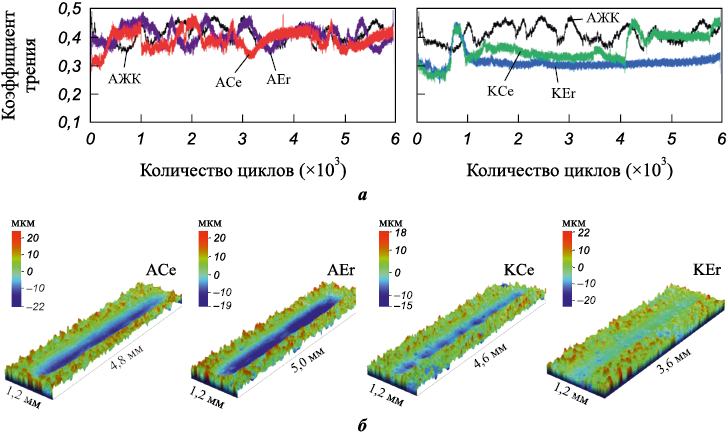

На рис. 8, б и 9, б видно, что ЭИКДО приводит к повышению износостойкости никелевого сплава, причем для катодной полярности в большей степени (до 6 раз), чем для анодной (до 2 раз). Эрбий в составе покрытия сильнее влияет на повышение этих характеристик. Отмеченные особенности влияния РЗМ и полярности электродов на износостойкость покрытий коррелируют со структурой, состоящей из двух интерметаллидов. В частности, покрытия со структурой (β-NiAl + γ′-Ni3Al), обладающие максимальной твердостью, характеризуются отличной износостойкостью, значения которой находятся в пределах от 6,0·10–5 до 7,5·10–5 мм3/(Н·м).

Рис. 9. Кривые коэффициента трения (а) и 3D-изображения дорожек износа (б) |

Представленные на рис. 9, а зависимости коэффициента трения от количества циклов иллюстрируют повышенную амплитуду коэффициента трения–скольжения в паре со стальным шариком для необработанного сплава АЖК и после анодной ЭИКДО. Средние его значения находятся в интервале от 0,45 до 0,35, и их снижение до 0,3 наблюдается у покрытий, полученных при катодной полярности (серия K).

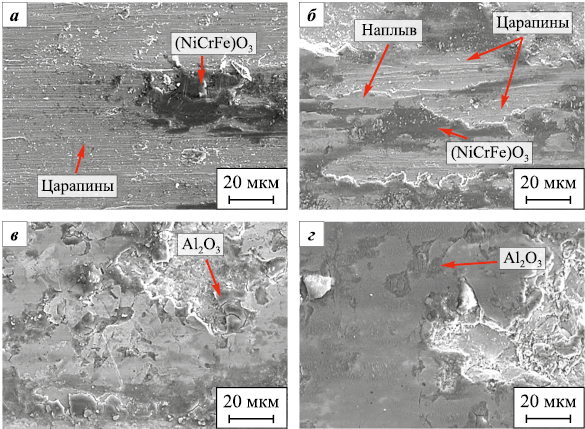

Для детального исследования механизма износа образцов получены РЭМ-изображения дорожек (рис. 10) и проведена ЭДС. На основе анализа полученных данных можно предположить два основных механизма износа покрытий. Они коррелируют с их структурой, определяемой полярностью электродов при ЭИКДО. Так, скольжение шарика по покрытиям серии А сопровождается образованием глубоких бороздок, а также многочисленными наплывами, что связано с возникновением локальной пластической деформации (рис. 10, а, б).

Рис. 10. РЭМ-изображения во вторичных электронах дорожек износа |

Поверхности дорожек износа покрытий серии K имеют другую морфологию, для которой характерны спрессованные при испытании под нагрузкой продукты износа (рис. 10, в, г). По данным ЭДС, дно дорожки износа обеднено алюминием (28,2 ат. % Al и 47,9 ат. % Ni). При этом продукты износа состоят из Al2O3 , образующегося в результате избирательного окисления Al. Таким образом, износ этих покрытий определяется преимущественным окислением алюминия и уплотнением окисленных продуктов износа, что в совокупности обеспечивает образование защитного трибослоя.

Стойкость покрытий

к высокотемпературному окислению

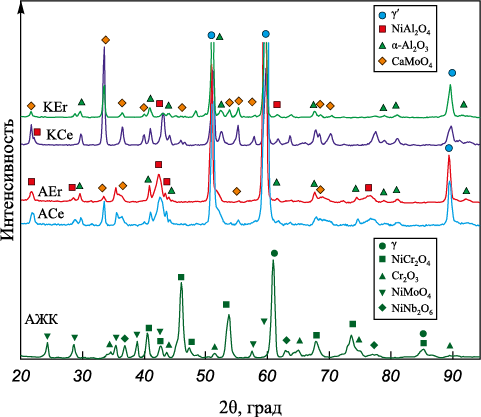

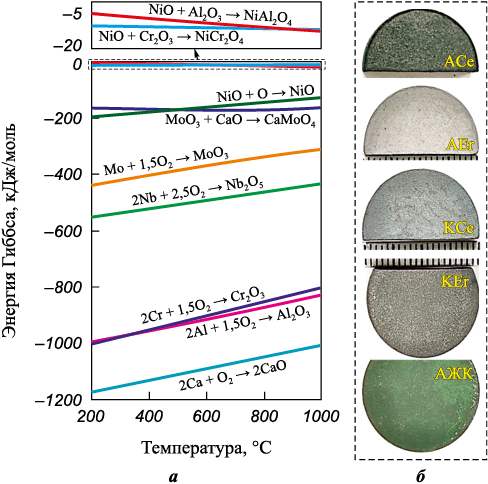

На рис. 11 и в табл. 4 представлены результаты качественного и количественного анализов фазового состава образцов после 30 ч окислительного отжига при t = 1000 °С. На рентгенограмме сплава АЖК присутствуют дифракционные пики простого оксида Cr2O3 и шпинелей NiCr2O4, NiMoO4 , NiNb2O6 .

Рис. 11. Дифрактограммы образцов после 30 ч

Таблица 4. Фазовый состав образцов после 30 ч

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Несмотря на схожий качественный фазовый состав ЭИКДО-покрытий после длительного окислительного отжига, количественное соотношение фаз заметно отличается (табл. 4) и зависит от полярности электродов. При этом в отожженных образцах с покрытием сохраняется большая доля γ′-фазы (от 72–30 мас. %). Это означает, что оксидные слои, образованные на поверхности покрытий, относительно тонкие и могут быть полностью проницаемы для рентгеновских лучей при съемке в фокусировке по Бреггу–Брентано. Таким образом, после изотермической выдержки покрытий ACe и AEr в поверхностном слое преобладают фазы α-Al2O3 и NiAl2O4 , а CaMoO4 обнаружена лишь в небольших количествах (до 3 мас. %). После окисления покрытий KCe и KEr доля CaMoO4 возрастает до 15 мас. %, а суммарное количество α-Al2O3 и NiAl2O4 достигает 25–56 мас. %.

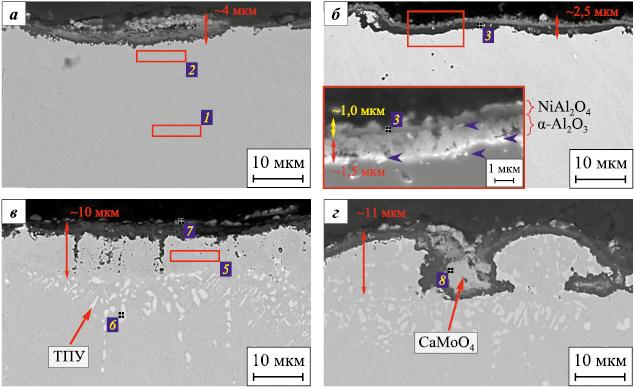

Изображения поперечных шлифов (рис. 12) образцов, подвергнутых окислительному отжигу, подтверждают результаты РСФА. Общая толщина оксидных слоев, сформированных на поверхности покрытий, достигает 2,5 мкм, что значительно ниже (до 10 раз) толщины оксидного слоя на сплаве АЖК (около 25 мкм). Причем минимальная толщина оксидного слоя зафиксирована у покрытий, полученных при анодной полярности.

Рис. 12. РЭМ-изображения в обратноотраженных электронах поперечных шлифов |

Оксидные слои имеют двухслойное строение. Внешний сплошной оксидный слой NiAl2O4 имеет структуру шпинели, в нем распределены мелкие частицы CaMoO4 . Ниже находится слой из α-Al2O3 , границы которого (выделены синими стрелками на вставке рис. 12, б) обогащены Er и Ce. По данным ЭДС (обл. 1, табл. 5) бескислородная область покрытия обеднена Al (7,8 ат. %). Эти данные позволяют предположить, что под оксидными слоями расположена зона не из γ′-фазы, как было идентифицировано РСФА, а из зерен γ′ + γ.

Таблица 5. Результаты ЭДС областей, показанных на рис. 12

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Оксидные слои покрытий, полученных при катодной полярности (рис. 12, в, г), имеют также гетерогенное строение. На поверхности обнаружены зерна CaMoO4 , под которыми находится сплошной слой из NiAl2O4 и α-Al2O3 . В нем также распределены мелкие частицы CaMoO4 . Бескислородная зона покрытий состоят из γ′-зерен, что свидетельствует о фазовом переходе из β- в γ′-фазу в результате взаимодействия алюминия с атомами кислорода. Помимо этого, на границе раздела покрытие–подложка присутствуют агломераты частиц, что нетипично для покрытий серии А. По данным ЭДС (обл. 6, табл. 5) эти частицы содержат тугоплавкие элементы, что соответствует топологически плотноупакованным (ТПУ) фазам.

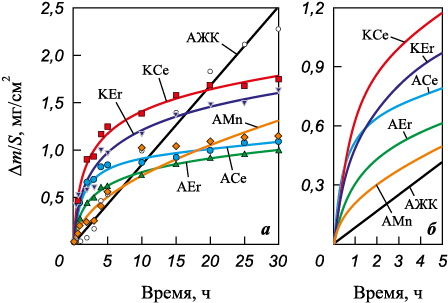

На рис. 13 представлены кинетические кривые окисления не обработанного и подвергнутых ЭИО образцов при 30-часовой изотермической выдержке при t = 1000 °С. Также, для сравнения, представлены результаты кинетики окисления покрытия, полученного при анодной полярности ЭИКДО электродом Al–7 ат. %Ca–1 ат. %Mn (обр. AMn). На рис. 13, а маркерами показаны экспериментальные данные, а сплошной линией приведены результаты их аппроксимации, вычисленные эмпирическим методом по формулам, представленным в табл. 6. Зависимость между приростом массы и временем окисления АЖК-сплава выражается линейным законом, что подтверждается близкими к единице значениями коэффициента аппроксимации. У этого образца (рис. 14, б) после 30 ч изотермической выдержки наблюдается разрушенная поверхность зеленого цвета, что, вероятно, обусловлено образованием оксида никеля или хрома.

Рис. 13. Кинетика окисления образцов (а) и аппроксимационные кривые

Таблица 6. Параметры уравнения регрессии

Рис. 14. Свободная энергия образования (ΔG) оксидов в зависимости | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

Кинетические кривые окисления подтверждают (рис. 13), что применение комбинированной ЭИКДО жаропрочного сплава АЖК электродами на основе Al–Ca существенно повысило стойкость к окислению при t = 1000 °С. Если прирост массы покрытия AMn подчиняется степенному закону (табл. 6), то окисление покрытий с РЗМ имеет логарифмический характер. В целом кривые окисления покрытий можно разделить на две стадии: начальная (0–5 ч) и стабильная (5–30 ч). Однако несмотря на степенную кинетику начальной стадии окисления образца AMn наблюдается наименьший угол наклона кривой (рис. 13, б), что свидетельствует о самой низкой скорости окисления на этом этапе. Другие образцы при логарифмическом характере окисления демонстрируют быстрый удельный прирост массы на начальной стадии, но на стабильной стадии он замедляется с ростом толщины оксидного слоя. Таким образом, переход от степенного к логарифмическому закону объясняется замедлением диффузии кислорода через уже сформированный оксидный слой.

Обсуждение результатов

Роль редкоземельных элементов как в составе покрытий, так и в никелевых суперсплавах исследована в ряде работ [9; 16; 17]. Однако не существует единой теории, которая могла бы объяснить пользу такого легирования. Легирование никелевых суперсплавов РЗМ (Y, Ce, La, Hf и Er) и покрытий на их основе снижает скорость окисления за счет улучшения пластичности и адгезии оксидного слоя с базовым сплавом. Малые добавки РЗМ ускоряют зарождение оксидов хрома и алюминия [18], способствуя быстрому формированию защитного слоя. Благодаря большим атомным радиусам и высокой химической активности РЗМ в покрытиях формируются дисперсные фазы (например, NixAly(Hf,Zr)z [19], LaCrO3 [20]), блокирующие зернограничную диффузию катионов (Al3+, Cr3+, Ni2+, Ta5+ [21; 22]). В работе [23] показано, что присутствие Ce (0,038 мас. %) повышает активность алюминия после окислительного отжига при t = 1150 °С суперсплава IC21 с покрытием Al–Si, уменьшая необходимую концентрацию Al для образования защитного слоя α-Al2O3 . Кроме того, Ce замедляет полиморфное превращение метастабильного θ-Al2O3 в стабильный α-Al2O3 , подавляя объемную усадку оксидного слоя [24] и снижая вероятность образования трещин.

В то же время избыточное содержание РЗМ в сплавах огрубляет структуру и ухудшает их механические свойства [25], а также может привести к разрушению оксидного слоя. Поэтому состав электродов был подобран таким образом, чтобы он был близок к эвтектической точке на диаграмме состояния. Это позволило создать жидкотекучий реакционный расплав на поверхности металла при ЭИКДО, который активно взаимодействует с элементами подложки. Несмотря на то, что содержание РЗМ в покрытии не превышает 0,5 ат. %, этого количества достаточно, чтобы оказывать заметное влияние на свойства покрытий.

Выбор полярности электродов при ЭИКДО определяет структурно-фазовые превращения при формировании покрытий. Поскольку такая обработка реализуется в вакууме [10; 12], искровой пробой при отводе электрода на небольшую дистанцию сопровождается не только высвобождением энергии на аноде, но и импульсным дуговым испарением катода (рис. 15). В результате при катодной полярности происходит дополнительное распыление электрода, увеличивая удельный привес массы подложки и толщину покрытия. И наоборот, при анодной полярности происходит частичное испарение поверхностного слоя покрытия.

Рис. 15. Схематическое изображение процесса ЭИКДО |

Формирование покрытий на основе β-NiAl возможно только при катодной полярности, поскольку интенсивное испарение электрода приводит к обогащению покрытий алюминием. Однако такие покрытия склонны к растрескиванию из-за разницы коэффициентов термического расширения β-NiAl (15·10−6 К–1 [26]) и Ni-суперсплавов (12·10−6 К−1 [27]). Они имеют менее выраженную кристаллографическую текстуру (см. рис. 6, в, г), что обусловлено более сильным нагревом подложки.

Анодная полярность способствует формированию покрытия на основе γ′-Ni3(AlCr). При этом минимальный нагрев подложки обеспечивает направленный теплоотвод вглубь материала [28; 29], создавая условия для равномерного роста зерен с преобладающей кристаллографической ориентацией <100>. Уменьшение размера сечения столбчатых кристаллитов относительно сплава АЖК (вставка на рис. 5, а) связано со сверхбыстрыми скоростями кристаллизации в процессе ЭИКДО [30; 31], что в целом повышает твердость и износостойкость. Кроме того, формирование наночастиц (Al–Ca–РЗМ)O in-situ на границах зерен снижает подвижность дислокаций, образуя дислокационные петли. О положительном влиянии оксидных включений на упрочнение покрытий также было указано в работе [32].

Окисление покрытий независимо от полярности обработки протекает по логарифмическому закону: в начальной стадии наблюдается быстрый прирост массы, который замедляется с ростом толщины оксидного слоя. Высокая скорость окисления на этом этапе обусловлена селективным окислением Al, сопровождающимся формированием Al2O3 (–890,4 кДж/моль) (рис. 14, а). По всей видимости, наличие наночастиц (Al–Ca–РЗМ)O ускоряет образование Al2O3 . Растворимость РЗМ в Al2O3 или Cr2O3 очень низкая [19], поэтому их оксиды располагаются на границах раздела металл–оксид (рис. 13, б). С другой стороны, было показано (см. рис. 7), что при вакуумном отжиге покрытий происходит кристаллизация наночастиц CaAl2O4 , изоструктурных оксиду алюминия. Из-за более низкой энергии они ускоряют рост зерен Al2O3 . На границах тонкого слоя α-Al2O3 присутствуют обогащенные РЗМ частицы, которые повышают адгезию оксидных слоев и снижают концентрацию напряжений, что предотвращает образование трещин.

Длительная изотермическая выдержка покрытий ACe и AEr в кислородсодержащей среде приводит к формированию NiAl2O4 (–12,5 кДж/моль) в результате диффузии Ni через тонкую пленку Al2O3 на ее поверхность. Таким образом, у этих покрытий диффузию атомов кислорода существенно ограничивает гетерогенный слой NiAl2O4/α–Al2O3 , упрочненный частицами CaMoO4 . Это подтверждается (см. табл. 6) низкими значениями константы скорости (Kp = 0,16÷0,22) по сравнению с покрытиями KCe и KEr.

Несмотря на наличие трещин в покрытиях KCe и KEr, они демонстрируют низкий прирост массы по сравнению с АЖК-сплавом. Диффузия атомов кислорода по трещинам происходит до 15 ч окислительного отжига, затем укрупнение зерен CaMoO4 внутри трещин ее блокирует. Таким образом, трещины являются каналами для восходящей диффузии Mo, необходимой для образования зерен CaMoO4 , а затем слияния их в непрерывный слой. Согласно работе [8] эти зерна с тетрагональной структурой шеелита I41/a обладают превосходной термической стабильностью и сверхнизкой теплопроводностью при T = 400÷1000 К (0,6–1,2 Вт/(м·К)), что ниже, чем у теплоизоляционных слоев термобарьерных покрытий, таких как YSZ (1,5–3,0 Вт/(м·К)).

Заключение

Изучены особенности формирования стойких к износу и окислению покрытий, формируемых путем комбинированной электроискровой и катодно-дуговой обработки образцов никелевого сплава АЖК. Найдены оптимальные режимы ЭИКДО электродами Al–Ca–Er и Al–Ca–Ce, позволившие сформировать покрытия толщиной 15–20 мкм, состоящие из столбчатых кристаллитов с поперечным размером менее 300 нм и содержащих γ′-Ni3Al и β-NiAl. Покрытия увеличили твердость подложки с 5,2 до 12,3 ГПа, а износостойкость – в 6 раз. Применение электрода Al–Ca–Er обеспечило рост жаростойкости сплава АЖК при t = 1000 °С за счет смены закона окисления с линейного на логарифмический в результате образования защитного слоя NiAl2O4/α–Al2O3 толщиной 3 мкм с частицами CaMoO4 .

Список литературы

1. Каблов Е.Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года. Авиационные материалы и технологии. 2012;(S):7–17.

2. Long H., Mao S., Liu Y., Zhang Z., Han X. Microstructural and compositional design of Ni-based single crystalline superalloys. A review. Journal of Alloys and Compounds. 2018;743:203–220. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.01.224

3. Сиротин Н.Н., Марчуков Е.Ю., Новиков А.С. Повреждаемость и работоспособность авиационных ГТД: Справочник. М.: Наука; 2015. 551 с.

4. Xie Yu., Wang M.. Epitaxial MCrAlY coating on a Ni-base superalloy produced by electrospark deposition. Surface and Coatings Technology. 2006; 201(6):3564–3570. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2006.08.107

5. Zamulaeva E.I., Levashov E.A., Sviridova T.A., Shvyndina N.V., Petrzhik M.I. Pulsed electrospark deposition of MAX phase Cr2AlC based coatings on titanium alloy. Surface and Coatings Technology. 2013;235:454–460. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2013.08.002

6. Burkov A.A., Chigrin P.G., Kulik M.A. Effect of TaC content on microstructure and wear behavior of PRMMC Fe-TaC coating manufactured by electrospark deposition on AISI304 stainless steel. Surface and Coatings Technology. 2024;494(2):131446. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2024.131446

7. Муканов С.К., Петржик М.И., Логинов П.А., Левашов Е.А. Влияние легирования марганцем на структуру и свойства электроискровых покрытий на никелевом жаропрочном СЛС-сплаве ЭП741НП. Известия вузов. Цветная металлургия. 2024;(2):70–84. https://doi.org/10.17073/0021-3438-2024-2-70-84

8. Mukanov S.K., Petrzhik M.I., Kudryashov A.E., Naumova E.A., Baskov F.A., Loginov P.A., Levashov E.A. Enhancing high-temperature oxidation resistance of nickel superalloy obtained by laser powder bed fusion via reactive electric spark treatment. Transactions of Nonferrous Metals Society of China. 2024;34(12):3935–3948. https://doi.org/10.1016/S1003-6326(24)66649-5

9. Li J.G., Wang N., Liu J.D., Xu W. Influence of rare earth elements (Y, La and Ce) on the mechanical properties and oxidation resistance of nickel-based superalloys: A critical review. Journal of Materials Science & Technology. 2024;195:9–21. https://doi.org/10.1016/j.jmst.2023.11.077

10. Kuptsov K.A., Sheveyko A.N., Sidorenko D.A., Shtansky D.V. Electro-spark deposition in vacuum using graphite electrode at different electrode polarities: Peculiarities of microstructure, electrochemical and tribological properties. Applied Surface Science. 2021;566:150722. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.150722

11. Басков Ф.А., Сентюрина Ж.А., Логачев И.А., Крутиков Н.И., Левашов Е.А. Влияние ГИП и ТО на структуру и свойства никелевого жаропрочного сплава АЖК, полученного методом СЛС. В кн.: Сборник докладов 12-го Международного симпозиума «Порошковая металлургия: Инженерия поверхности. новые порошковые композиционные материалы. сварка» (Минск, 7–9 апреля 2021 г.). Ч. 1. Под ред. А.Ф. Ильющенко и др. Минск: Беларуская навука; 2021. С. 136–141.

12. Naumova E.A., Vasina M.A., Chernogorova O.P., Rogachev S.O., Zadorozhnyi M.Yu., Bobrysheva A.O. Investigation of the effect of cerium on the structure and properties of calcium-containing aluminum alloys. Metallurgist. 2024;67:1302–1314. https://doi.org/10.1007/s11015-024-01622-8

13. Sheveyko A.N., Kuptsov K.A., Kiryukhantsev-Korneev Ph.V., Kaplansky Yu.Yu., Orekhov A.S., Levashov E.A. Protective coatings for LPBF Ni-based superalloys using a combination of electrospark deposition and pulsed arc evaporation methods. Applied Surface Science. 2022;581:152357. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.152357

14. Бунтушкин В.П., Базылева О.А., Буркина В.И. Высокотемпературные жаропрочные сплавы на основе интерметаллида Ni3Al для деталей горячего тракта ГТД. Авиационная промышленность. 2007;(2):41–43.

15. Bale C.W., Bélisle E., Chartrand P., Decterov S.A., Eriksson G., Gheribi A.E., Hack K., Jung I.H., Kang Y.B., Melançon J., Pelton A.D., Petersen S., Robelin C., Sangster J., Spencer P., Van Ende M.A. Reprint of: FactSage thermochemical software and databases. Calphad. 2016; 55(1):1–19. https://doi.org/10.1016/j.calphad.2016.07.004

16. Thanneeru R., Patil S., Deshpande S., Seal S. Effect of trivalent rare earth dopants in nanocrystalline ceria coatings for high-temperature oxidation resistance. Acta Materialia. 2007;55(10):3457–3466. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2007.01.043

17. Pint B.A. Experimental observations in support of the dynamic-segregation theory to explain the reactive-element effect. Oxidation of Metals. 1996;45(1):1–37. https://doi.org/10.1007/BF01046818

18. Dai J., Zhu J., Chen C., Weng F. High temperature oxidation behavior and research status of modifications on improving high temperature oxidation resistance of titanium alloys and titanium aluminides: A review. Journal of Alloys and Compounds. 2016;685:784–798. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.06.212

19. Chevalier S. What did we learn on the reactive element effect in chromia scale since Pfeil’s patent? Materials and Corrosion. 2014;65(2):109–115. https://doi.org/10.1002/maco.201307310

20. Guo H., Li D., Zheng L., Gong S., Xu H. Effect of co-doping of two reactive elements on alumina scale growth of β-NiAl at 1200 °C. Corrosion Science. 2014;88:197–208. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2014.07.036

21. Song X., Wang L., Liu Y., Ma H. Effects of temperature and rare earth content on oxidation resistance of Ni-based superalloy. Progress in natural science: Materials International. 2011;21(3):227–235. https://doi.org/10.1016/S1002-0071(12)60035-5

22. Daroonparvar M., Yajid M.A.M., Kay C.M., Bakhsheshi-Rad H., Gupta R.K., Yusof N.M., Ghandvar H., Arshad A., Zulkifli I.S.M. Effects of Al2O3 diffusion barrier layer (including Y-containing small oxide precipitates) and nanostructured YSZ top coat on the oxidation behavior of HVOF NiCoCrAlTaY/APS YSZ coatings at 1100 °C. Corrosion Science. 2018;144:13–34. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2018.07.013

23. Pang X.J., Li S.S., Qin L., Pei Y.L., Gong Sh.K. Effect of trace Ce on high-temperature oxidation behavior of an Al–Si-coated Ni-based single crystal superalloy. Journal of Iron and Steel Research International. 2019;26(1):78–83. https://doi.org/10.1007/s42243-018-0214-0

24. Pint B.A., Treska M., Hobbs L.W. The effect of various oxide dispersions on the phase composition and morphology of Al2O3 scales grown on β-NiAl. Oxidation of Metals. 1997;47(1):1–20. https://doi.org/10.1007/BF01682369

25. Wang H., Wang A., Li C., Yu X., Xie J., Liang T., Liu C. Effects of rare earth metals on microstructure, mechanical properties, and pitting corrosion of 27 % Cr hyper duplex stainless steel. Reviews on Advanced Materials Science. 2022;61(1):873–887. https://doi.org/10.1515/rams-2022-0284

26. Yuan J., Wang Q., Liu X., Lou S., Li Q., Wang Z. Microstructures and high-temperature wear behavior of NiAl/WC-Fex coatings on carbon steel by plasma cladding. Journal of Alloys and Compounds. 2020;842:155850. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.155850

27. Sung P.K., Poirier D.R. Estimation of densities and coefficients of thermal expansion of solid Ni-base superalloys. Materials Science and Engineering: A. 1998;245:135–141. https://doi.org/10.1016/S0921-5093(97)00699-0

28. Xie Y.J., Wang M.C. Epitaxial MCrAlY coating on a Ni-base superalloy produced by electrospark deposition. Surface and Coatings Technology. 2006;201(6):3564–3570. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2006.08.107

29. Xie Y.J., Wang M.C. Microstructural morphology of electrospark deposition layer of a high gamma prime superalloy. Surface and Coatings Technology. 2006; 201(3–4):691–698. https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2005.12.034

30. Petrzhik M., Molokanov V., Levashov E. On conditions of bulk and surface glass formation of metallic alloys. Journal of Alloys and Compounds. 2017;707:68–72. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2016.12.293

31. Mukanov S.K., Petrzhik M.I., Kudryashov A.E., Baskov F.A., Levashov E.A. Improving the wear and heat resistance of niobium substrate via reactive electrospark treatment using fusible AlCaSiY electrode. Applied Surface Science. 2024;670:160663. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2024.160663

32. Liu Y., Yang L., Yang X., Zhang T., Sun R. Optimization of microstructure and properties of composite coatings by laser cladding on titanium alloy. Ceramics International. 2021;47(2):2230–2243. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2020.09.063

Об авторах

С. К. МукановРоссия

Самат Куандыкович Муканов – к.т.н., науч. сотрудник научно-учебного центра (НУЦ) СВС, МИСИС–ИСМАН

Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 4, стр. 1

М. И. Петржик

Россия

Михаил Иванович Петржик – д.т.н., профессор кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий (ПМиФП); вед. науч. сотрудник НУЦ СВС, МИСИС–ИСМАН

Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 4, стр. 1

А. Е. Кудряшов

Россия

Александр Евгеньевич Кудряшов – к.т.н., вед. науч. сотрудник НУЦ СВС, МИСИС–ИСМАН

Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 4, стр. 1

П. А. Логинов

Россия

Павел Александрович Логинов – д.т.н., ст. преподаватель кафедры ПМиФП, НИТУ МИСИС; ст. науч. сотрудник НУЦ СВС, МИСИС–ИСМАН

Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 4, стр. 1

Н. В. Швындина

Россия

Наталия Владимировна Швындина – вед. инженер НУЦ СВС, МИСИС–ИСМАН

Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 4, стр. 1

А. Н. Шевейко

Россия

Александр Николаевич Шевейко – науч. сотрудник НУЦ СВС, МИСИС–ИСМАН

Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 4, стр. 1

К. А. Купцов

Россия

Константин Александрович Купцов – к.т.н., ст. науч. сотрудник НУЦ СВС, МИСИС–ИСМАН

Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 4, стр. 1

Е. А. Левашов

Россия

Евгений Александрович Левашов – д.т.н., чл.-корр. РАН, профессор, зав. кафедрой ПМиФП, НИТУ МИСИС; директор НУЦ СВС МИСИС–ИСМАН

Россия, 119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 4, стр. 1

Рецензия

Для цитирования:

Муканов С.К., Петржик М.И., Кудряшов А.Е., Логинов П.А., Швындина Н.В., Шевейко А.Н., Купцов К.А., Левашов Е.А. Комбинированная технология электроискрового и катодно-дугового формирования износо- и жаростойких покрытий. Известия вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. 2025;19(4):60-76. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2025-4-60-76

For citation:

Mukanov S.K., Petrzhik M.I., Kudryashov A.E., Loginov P.A., Shvyndina N.V., Sheveyko A.N., Kuptsov K.A., Levashov E.A. Combined technology of electrospark and cathodic-arc formation of wear- and oxidation resistant coatings. Powder Metallurgy аnd Functional Coatings (Izvestiya Vuzov. Poroshkovaya Metallurgiya i Funktsional'nye Pokrytiya). 2025;19(4):60-76. https://doi.org/10.17073/1997-308X-2025-4-60-76

JATS XML